「1948年度 (昭和23年度)」の版間の差分

(→教職員) |

|||

| (4人の利用者による、間の16版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

文芸部<!-- 以下の行にて、編集が完了したページの場合は最初にある「(編集中)」の文字を削除します。すると(編集完了)のみが残りますが、通常は表示されないので邪魔になりません。 --> | |||

<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||

<!-- この→行を編集 --> | <!-- この→行を編集 --> | ||

(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | (編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||

==1948(昭和23)年度== | |||

<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||

{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||

|+ | |||

|- | |||

| colspan="2" | | |||

<gallery widths=360px heights=250px > | |||

ファイル:都立小山台高校校章.JPG|<div style="text-align:center; >都立小山台高校校章</div> | |||

</gallery> | |||

|- | |||

|} | |||

==できごと== | ==できごと== | ||

: | :'''1948年''' | ||

: | :04.01 学制改革により、東京都立第八新制高等学校となり、3 年の通常課程と4 年の夜間課程が置かれる。通常課程は、併設中学校卒業者、旧制中学校第4・5学年修了者が、それぞれ第1・2・3 学年に進み、夜間課程は、旧制第1・2・3 学年修了者が、それぞれ第1・2・3学年に進む。旧制中学校卒業希望者には卒業証書を授与する。 | ||

: | :04. 旧制中学校第5学年修了者は新制高校第3学年に進む([[高1回|高1回生]])。旧制中学校卒業希望者には卒業証書を授与([[中21回|中21回生]]:122名) | ||

: | :04. [[高2回|高2回生]]が、旧制都立八中4年を修了し、新制都立八高2年に進学 | ||

: | :04. [[高3回|高3回生]]は、併設中学校3年を修了し、新制都立八高1年に進学 | ||

: | :05.05 創立25周年記念式典挙行。来賓:松岡駒吉 衆議院議長、苫米地義三 内閣官房長官。 | ||

: | :06.01 「八高新聞」(6号から小山台新聞と改称) 創刊 | ||

: | :09. 夜間課程保護者会を後援会と改称 | ||

: | :09.20 新校章決定 | ||

: | :10.31 大八高祭・運動会 | ||

: | :11.01 東京都教育委員会発足、その事務局として東京都教育庁が設置される | ||

: | :11.02 大八高祭・学芸会(~04) | ||

: | :11.05 遠足 | ||

< | :'''1949年''' | ||

:03.08 卒業式 [[高1回 | 高1回生]](男子144名) | |||

:03.26 併設中学校第2回卒業式(併設中学校廃止新制高校一本となる) | |||

<br> | |||

==世相== | |||

:'''1948年''' | |||

:04. 新制高校発足 | |||

:06.13 太宰治自殺 | |||

:11.12 極東軍事裁判判決 | |||

:'''流行語'''-冷たい戦争、鉄のカーテン | |||

:'''流行歌'''-東京ブギウギ | |||

<br> | |||

==八高新聞創刊の頃== | |||

日本が太平洋戦争に敗れた翌1946 年、私たちが入学した当時の都立八中は旧校舎3階にあった講堂がB29の空襲で完全に破壊されて痛ましい残骸をさらし、文字どおり焼け跡、ヤミ市、イモ畑の中にあった。職員、生徒の服装もまだカーキ色の国民服、戦闘帽で敗戦の虚脱状態の中に、上級生が下級生を屋上に並べてカツを入れるというような軍国時代の習慣が残っていた。<br> | |||

しかし米軍の占領下に進められた民主化の動きは学内の空気を次第に変え、六三制の学制改革で八中は八高に昇格、私たちは最後の旧制中学生として「都立八高併設中学」、そして伝統を誇ったナンバー・スクールの校名変更により、やがて小山台高校へと、在学中に「八中、八高、小山台」という三つの校名のもとで激動の歴史を生きる結果となった。<br> | |||

受験地獄の現在の高校に比べると八中→八高の時代はみなが貧しいながらも自由の空気を胸一杯に吸って、クラブ活動や文化祭などに青春を燃やした思い出が楽しい。新時代の自治会やホームルームの動きも活発だった。<br> | |||

言論の自由を謳歌して弁論班のほか、新聞班に属していた私は各クラスにできた黒板新間(日刊)を皮切りに落合光禎先生を「社長」に「八高新聞」(後の「小山台新聞」)の創刊に参加、近くの国際日々新聞の工場に通っては活版刷りの新聞づくりに先輩たちと汗を流した。「小山台創立廿五周年史」も新聞スタイルで発行、ときの天野貞祐文相と単独会見も行った。<br> | |||

(横堀洋一 高4 回「創立60 周年記念誌」P140) | |||

==小山台高校校章について== | |||

1948(昭和23)年5月に更新が決定され、校友会美術班に図案を一任した。在校生卒業生から図案を募集し、図画担任・美術班顧問の武田良三先生が修正して同年9月20日に採用決定されたものである。<br> | |||

当時武田先生は新校章について「菊の花に霜または全体を菊花とみてもよい。八葉は団結を現わす。寒さに負けない香り高き気品を持ち、学問の理想と自律の精神を結晶させた意味を示す。高の字を入れると幼稚になるのでやめた」と語った。(8高新聞第2号。昭和23.7.1)<br> | |||

菊の葉と花の8葉は8中の意を含めたもの。帽章と同時にバッジも作られ、学年を表わすのに青・黄・赤の座金をつけて襟章とし、また夏服用・女子生徒用のバッジとして用いられた。(「50周年記念誌」P27)<br> | |||

学年の表示には数字を用いず、校章の座を赤・黄・青に色別けし、入学年度によって卒業するまで同一の色を用うることとした。(「40周年記念誌」P21) | |||

==教職員== | ==教職員== | ||

| 38行目: | 72行目: | ||

|3主任 | |3主任 | ||

| | | | ||

| | |運動部 蹴球 | ||

|1934/03/31 | |1934/03/31 | ||

| | | | ||

| 60行目: | 94行目: | ||

|中3A | |中3A | ||

| | | | ||

| | |総務部 庶務 新聞部 | ||

|1945/09/30 | |1945/09/30 | ||

| | | | ||

| 88行目: | 122行目: | ||

|森 貞成 | |森 貞成 | ||

| | | | ||

| | |教務部長 | ||

| | |文藝部 よう曲 社会部 考古 | ||

|1944/03/31 | |1944/03/31 | ||

| | | | ||

| 176行目: | 210行目: | ||

|中3D | |中3D | ||

| | | | ||

| | |理工部 無線 鐵道 運動部 海洋 | ||

|1944/09/20 | |1944/09/20 | ||

| | | | ||

| 457行目: | 491行目: | ||

==== 八高新聞 第3号・第4号 ==== | ==== 八高新聞 第3号・第4号 ==== | ||

<gallery widths=700px heights=500px> | <gallery widths=700px heights=500px> | ||

ファイル:1948 昭和23年11月1日 八高新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:1948 昭和23年11月1日 八高新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/o66uhuuhfenrfq6/1948_%E6%98%AD%E5%92%8C23%E5%B9%B411%E6%9C%881%E6%97%A5_%E5%85%AB%E9%AB%98%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?dl=0 「八高新聞1948(昭和23)年11月1日発行」へのリンク] </div> | ||

ファイル:1949 昭和24年3月1日 八高新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:1949 昭和24年3月1日 八高新聞 表紙.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/u2vgsalr4xri874/1949_%E6%98%AD%E5%92%8C24%E5%B9%B43%E6%9C%881%E6%97%A5_%E5%85%AB%E9%AB%98%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf?dl=0 「八高新聞1949(昭和24)年3月1日発行」へのリンク] </div> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

<br> | <br> | ||

| 464行目: | 498行目: | ||

==== 八中創立廿五周年史 号外社会科特集 ==== | ==== 八中創立廿五周年史 号外社会科特集 ==== | ||

<gallery widths=700px heights=500px> | <gallery widths=700px heights=500px> | ||

ファイル:文書名1948_昭和23年11月1日_八中25周年史.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八中創立廿五周年史1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:文書名1948_昭和23年11月1日_八中25周年史.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八中創立廿五周年史1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/jpzl3annr8rqfqx/1948_%E6%98%AD%E5%92%8C23%E5%B9%B411%E6%9C%881%E6%97%A5_%E5%85%AB%E4%B8%AD25%E5%91%A8%E5%B9%B4%E5%8F%B2.pdf?dl=0 「八中創立廿五周年史1948(昭和23)年11月1日発行」へのリンク] </div> | ||

ファイル:文書名1948_昭和23年11月1日_八中25周年史_号外.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八中25周年史_号外1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:文書名1948_昭和23年11月1日_八中25周年史_号外.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八中25周年史_号外1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/kcsxnmtibjrwxb3/1948_%E6%98%AD%E5%92%8C23%E5%B9%B411%E6%9C%881%E6%97%A5_%E5%85%AB%E4%B8%AD25%E5%91%A8%E5%B9%B4%E5%8F%B2_%E5%8F%B7%E5%A4%96.pdf?dl=0 「八中25周年史_号外1948昭和23)年11月1日発行」へのリンク] </div> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

<br> | <br> | ||

| 471行目: | 505行目: | ||

==== 八高新聞新聞展特集号外 ==== | ==== 八高新聞新聞展特集号外 ==== | ||

<gallery widths=700px heights=500px> | <gallery widths=700px heights=500px> | ||

ファイル:1948_昭和23年11月3日_八高新聞新聞展特集号外.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞新聞展特集号外1948(昭和23)年11月3日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:1948_昭和23年11月3日_八高新聞新聞展特集号外.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高新聞新聞展特集号外1948(昭和23)年11月3日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/01x7sxngbtcv9c7/1948_%E6%98%AD%E5%92%8C23%E5%B9%B411%E6%9C%883%E6%97%A5_%E5%85%AB%E9%AB%98%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%96%B0%E8%81%9E%E5%B1%95%E7%89%B9%E9%9B%86%E5%8F%B7%E5%A4%96.pdf?dl=0 「八高新聞新聞展特集号外1948(昭和23)年11月3日発行」へのリンク] </div> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

==八高教育研究協議会会報== | ==八高教育研究協議会会報== | ||

:1948(昭和23)年度発行 | :1948(昭和23)年度発行 | ||

<gallery widths="700" heights="500"> | <gallery widths="700" heights="500"> | ||

ファイル:文書名文書名小山台高校新聞縮刷版-2.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高教育協議会報1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/ | ファイル:文書名文書名小山台高校新聞縮刷版-2.pdf.jpg|<div style="text-align:center; > 「八高教育協議会報1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→[https://www.dropbox.com/s/3sn4aiv8ao28cf4/%E5%85%AB%E9%AB%98%E6%95%99%E8%82%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E5%A0%B1.pdf?dl=0 「八高教育協議会報1949(昭和24)年3月1日発行」へのリンク] </div> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

2025年3月16日 (日) 12:00時点における最新版

文芸部 (編集中) (編集完了)

1948(昭和23)年度

|

|

できごと

- 1948年

- 04.01 学制改革により、東京都立第八新制高等学校となり、3 年の通常課程と4 年の夜間課程が置かれる。通常課程は、併設中学校卒業者、旧制中学校第4・5学年修了者が、それぞれ第1・2・3 学年に進み、夜間課程は、旧制第1・2・3 学年修了者が、それぞれ第1・2・3学年に進む。旧制中学校卒業希望者には卒業証書を授与する。

- 04. 旧制中学校第5学年修了者は新制高校第3学年に進む(高1回生)。旧制中学校卒業希望者には卒業証書を授与(中21回生:122名)

- 04. 高2回生が、旧制都立八中4年を修了し、新制都立八高2年に進学

- 04. 高3回生は、併設中学校3年を修了し、新制都立八高1年に進学

- 05.05 創立25周年記念式典挙行。来賓:松岡駒吉 衆議院議長、苫米地義三 内閣官房長官。

- 06.01 「八高新聞」(6号から小山台新聞と改称) 創刊

- 09. 夜間課程保護者会を後援会と改称

- 09.20 新校章決定

- 10.31 大八高祭・運動会

- 11.01 東京都教育委員会発足、その事務局として東京都教育庁が設置される

- 11.02 大八高祭・学芸会(~04)

- 11.05 遠足

- 1949年

- 03.08 卒業式 高1回生(男子144名)

- 03.26 併設中学校第2回卒業式(併設中学校廃止新制高校一本となる)

世相

- 1948年

- 04. 新制高校発足

- 06.13 太宰治自殺

- 11.12 極東軍事裁判判決

- 流行語-冷たい戦争、鉄のカーテン

- 流行歌-東京ブギウギ

八高新聞創刊の頃

日本が太平洋戦争に敗れた翌1946 年、私たちが入学した当時の都立八中は旧校舎3階にあった講堂がB29の空襲で完全に破壊されて痛ましい残骸をさらし、文字どおり焼け跡、ヤミ市、イモ畑の中にあった。職員、生徒の服装もまだカーキ色の国民服、戦闘帽で敗戦の虚脱状態の中に、上級生が下級生を屋上に並べてカツを入れるというような軍国時代の習慣が残っていた。

しかし米軍の占領下に進められた民主化の動きは学内の空気を次第に変え、六三制の学制改革で八中は八高に昇格、私たちは最後の旧制中学生として「都立八高併設中学」、そして伝統を誇ったナンバー・スクールの校名変更により、やがて小山台高校へと、在学中に「八中、八高、小山台」という三つの校名のもとで激動の歴史を生きる結果となった。

受験地獄の現在の高校に比べると八中→八高の時代はみなが貧しいながらも自由の空気を胸一杯に吸って、クラブ活動や文化祭などに青春を燃やした思い出が楽しい。新時代の自治会やホームルームの動きも活発だった。

言論の自由を謳歌して弁論班のほか、新聞班に属していた私は各クラスにできた黒板新間(日刊)を皮切りに落合光禎先生を「社長」に「八高新聞」(後の「小山台新聞」)の創刊に参加、近くの国際日々新聞の工場に通っては活版刷りの新聞づくりに先輩たちと汗を流した。「小山台創立廿五周年史」も新聞スタイルで発行、ときの天野貞祐文相と単独会見も行った。

(横堀洋一 高4 回「創立60 周年記念誌」P140)

小山台高校校章について

1948(昭和23)年5月に更新が決定され、校友会美術班に図案を一任した。在校生卒業生から図案を募集し、図画担任・美術班顧問の武田良三先生が修正して同年9月20日に採用決定されたものである。

当時武田先生は新校章について「菊の花に霜または全体を菊花とみてもよい。八葉は団結を現わす。寒さに負けない香り高き気品を持ち、学問の理想と自律の精神を結晶させた意味を示す。高の字を入れると幼稚になるのでやめた」と語った。(8高新聞第2号。昭和23.7.1)

菊の葉と花の8葉は8中の意を含めたもの。帽章と同時にバッジも作られ、学年を表わすのに青・黄・赤の座金をつけて襟章とし、また夏服用・女子生徒用のバッジとして用いられた。(「50周年記念誌」P27)

学年の表示には数字を用いず、校章の座を赤・黄・青に色別けし、入学年度によって卒業するまで同一の色を用うることとした。(「40周年記念誌」P21)

教職員

| 職名 | 担任学科 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 本校就職 | 後援会 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 校長 | 修身 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | |||||

| 教諭 | 国語 | 田村 富治郎 | 3主任 | 運動部 蹴球 | 1934/03/31 | |||

| 坂井 寿夫 | 2B | 文藝部 映画 | 1941/03/31 | |||||

| 松永 正修 | 1939/03/31 | |||||||

| 落合 光禎 | 中3A | 総務部 庶務 新聞部 | 1945/09/30 | |||||

| 舞田 正達 | 2E | 文藝部 弁論 | 1939/06/30 | |||||

| 渋谷 素男 | 1E | 文藝部 文学 | 1946/05/15 | |||||

| 社会 | 日下部 寅次郎 | 2A | 図書部 | 1939/03/31 | ||||

| 森 貞成 | 教務部長 | 文藝部 よう曲 社会部 考古 | 1944/03/31 | |||||

| 木下 明 | 3C | 社会部 精科 | 1947/04/30 | |||||

| 平井 正士 | 1G | 社会部 歴史 | 1947/06/30 | |||||

| 宮田 時雄 | 中3B | 社会部 地理 | 1947/06/15 | |||||

| 塩野入 啓晃 | 1948/03/31 | |||||||

| 地理 | 松木 茂 | 2主任 | 社会部 考現 運動部 山岳 | 1931/03/31 | ||||

| 数学 | 高輪 休郎 | 1925/05/15 | ||||||

| 赤沼 実 | 1主任 | 経理部 監査 | 1929/10/09 | |||||

| 崎谷 巖 | 本部 | 1940/03/26 | ||||||

| 奥野 一雄 | 3B | 総務部 旅行 | 1946/03/31 | |||||

| 松岡 剛 | 1947/10/10 | |||||||

| 不島 静夫 | 中3F | 1947/09/30 | ||||||

| 物理 | 氷見 至 | 中3D | 理工部 無線 鐵道 運動部 海洋 | 1944/09/20 | ||||

| 化学 | 大岩 誠 | 理工部 理化 | 1944/07/14 | |||||

| 園山 忠夫 | 1F | 理工部 天文 写真 | 1946/09/15 | |||||

| 生物 | 矢野 佐 | 3A | 理工部 生物 | 1942/03/31 | ||||

| 松田 亀吉 | 理工部 地學 | 1938/03/31 | ||||||

| 杉村 親一 | 2D | 1947/03/31 | ||||||

| 英語 | 大伴 峻 | 1924/03/31 | ||||||

| 百田 治朗 | 1926/03/31 | |||||||

| 中村 禎 | 中3主任 | 総務部 | 1938/03/31 | |||||

| 大島 長次 | 1A | 文藝部 語学 | 1945/06/20 | |||||

| 深堀 修 | 2C | 運動部 庭球 卓球 職員運動部 | 1945/10/31 | |||||

| 体育 | 岐部 信之助 | 経理部 | 1924/02/11 | |||||

| 森 直士 | 中3E | 運動部 本部 籠球 | 1945/09/30 | |||||

| 比米 忠 | 中3C | 文藝部 演劇 運動部 競技 水泳 | 1947/07/31 | |||||

| 北沢 忠 | 運動部 排球 | 1947/04/15 | ||||||

| 保健体育 | 薗頭 潔 | 1946/08/31 | ||||||

| 音楽 | 柳 力 | 文藝部 音楽 | 1948/03/31 | |||||

| 工作 | 田村 耕 | 1B | 理工部 自動車 | 1941/07/20 | ||||

| 書道 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | ||||||

| 嘱託 | 国語 | 飯沢 紳美 | 1944/03/31 | |||||

| 作業 | 馬島 龍三郎 | 理工部 農藝 | 1935/03/31 | |||||

講師・校医

| 教科 | 氏名 | 班活顧問 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 講師 | 国語 | 栗原 源七 1D | 運動部 野球 | ||

| 英語 | 黒岩 善吉 | ||||

| 美術 | 武田 良三 1C | 文藝部 美術 | |||

| 学校医 | 岡田 省三 | ||||

| 武田 久孝 | |||||

| 学校医 | 歯科 | 鎌田 栄一 | |||

事務職員

| 職 名 | 氏 名 | 班活顧問 | 着 任 |

|---|---|---|---|

| 事務長 | 小田 実 | 1947/10/01 | |

| 書記 | 永山 政信 | 1924/04/15 | |

| 事務主事 | 唐木 厚 | 1946/10/09 | |

| 事務助手 | 岡本 秀男 | 1947/06/07 | |

| 主事補 | 茂木 弘 | 1947/02/22 | |

| 事務補佐 | 川上 清 | 経理部 会計 | 1946/01/31 |

| 竹花 隆司 | 1948/03/31 | ||

| 用務員 | 上田 信吉 | 1936/07/22 | |

| 君塚 盛 | 1945/03/15 | ||

| 河隅 幸一 | 1946/03/31 | ||

| 平野 福三郎 | 1947/05/06 | ||

| 守衛 | 高橋 芳雄 | 1946/07/09 |

八中廿五周年史

卒業アルバム

- 「高1回生」の卒業アルバムは保管されていません。

八高新聞

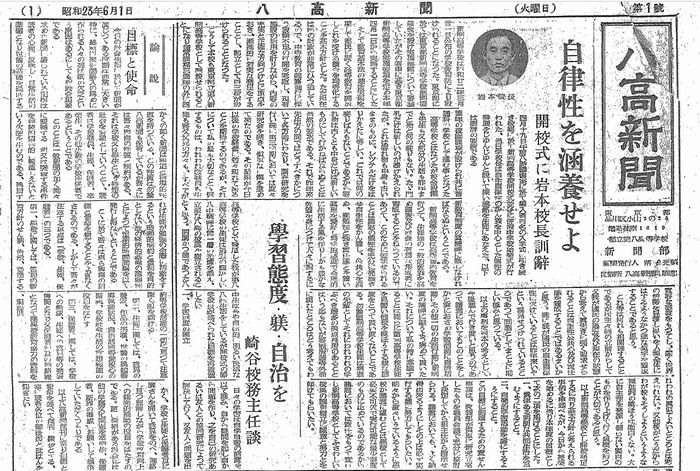

八高新聞 第1号・第2号

- 1948(昭和23)年度発行

- 「八高新聞1948(昭和23)年6月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高新聞1948(昭和23)年6月1日発行」へのリンク

- 「八高新聞1948(昭和23)年7月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高新聞1948(昭和23)年7月1日発行」へのリンク

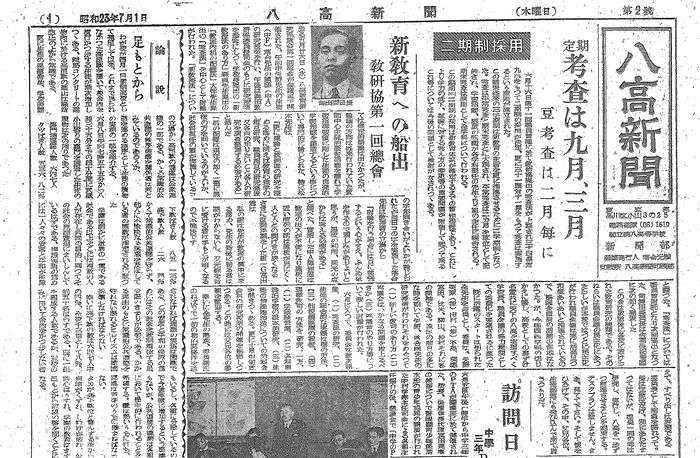

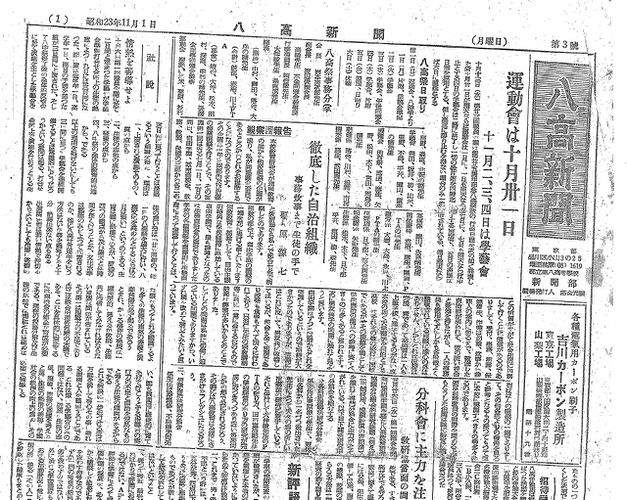

八高新聞 第3号・第4号

- 「八高新聞1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高新聞1948(昭和23)年11月1日発行」へのリンク

- 「八高新聞1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高新聞1949(昭和24)年3月1日発行」へのリンク

八中創立廿五周年史 号外社会科特集

- 「八中創立廿五周年史1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八中創立廿五周年史1948(昭和23)年11月1日発行」へのリンク

- 「八中25周年史_号外1948(昭和23)年11月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八中25周年史_号外1948昭和23)年11月1日発行」へのリンク

八高新聞新聞展特集号外

- 「八高新聞新聞展特集号外1948(昭和23)年11月3日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高新聞新聞展特集号外1948(昭和23)年11月3日発行」へのリンク

八高教育研究協議会会報

- 1948(昭和23)年度発行

- 「八高教育協議会報1949(昭和24)年3月1日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「八高教育協議会報1949(昭和24)年3月1日発行」へのリンク

関連項目

*← 1947年度 (昭和22年度) *→ 1949年度 (昭和24年度)

脚注

・

2025年3月16日:直近編集者:Hosamu

TimeStamp:20250316120019