「1941年度 (昭和16年度)」の版間の差分

Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |

|||

| (4人の利用者による、間の45版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||

(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | (編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||

== | ==1941(昭和16)年度== | ||

<div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | |||

{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||

|+ | |||

<div style="margin:- | |||

| | |||

|- | |- | ||

|<gallery widths= | | colspan="2" | | ||

<gallery widths=360px heights=250px > | |||

ファイル:報國団雑誌_第18号_001_表紙.jpg|<div style="text-align:center; >報国団雑誌18号 表紙</div> | |||

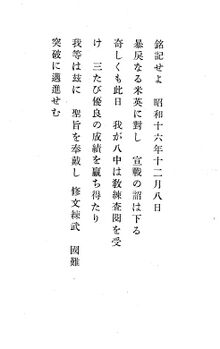

ファイル:報國団雑誌_第18号_004_銘記せよ.jpg|<div style="text-align:center; >銘記せよ(報国団雑誌18号掲載の檄文)</div> | |||

ファイル:報國団雑誌_第18号_006_運動会01.jpg|<div style="text-align:center; >運動会(報国団雑誌18号掲載)</div> | |||

</gallery> | </gallery> | ||

|- | |||

|} | |} | ||

: | ==できごと== | ||

: | :'''1941年''' | ||

: | :04.01 東京府立第八中学校夜間中学を弘道中学と改称 | ||

< | :04. 入学式 中19 回生(A ~ F の6 クラス) | ||

:04. 校友会を解散し報国団を結成 | |||

:06.08 五年習志野野外教練( ~ 11) | |||

:07. 多摩川運動場の一部800 坪を開墾農場とする。この頃各種集団勤労作業を行う。 | |||

:09. 学校報国隊を結成 | |||

:10.08 一・二・三年学芸会 | |||

:'''1942年''' | |||

:01.15 [[#「報國団雑誌 第18号」|「報國団雑誌 第18号」]]発行 | |||

:01.31 [[#「同窓會會報 第14号」|「同窓會會報 第14号」]]発行 | |||

:03.05 卒業式 [[中15回 | 中15回生]](男子215名))<br><br> | |||

==世相== | |||

:'''1941年''' | |||

:08.08 学校報国隊の編成を指令 | |||

:10.15 ゾルゲ事件 | |||

:12.08 真珠湾攻撃 太平洋戦争始まる | |||

:'''流行語'''-八紘一宇 | |||

:'''流行歌'''-船頭さん・オウマ | |||

==昭和16年12月8日== | |||

「大本営陸海軍部発表、帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」<br> | |||

丁度、家を出発しようとして玄関でゲートルを巻いていた私の耳に此のニュースが飛び込んできた。軍艦マーチがラジオから流れると始まる大本営発表だが、此の朝は余りにも高調された響きがあったのを記憶している。「繰り返し申し上げます」と何度も流れるニュースを背に、昂奮して学校へ、半分駈け足で急いだ。<br> | |||

此の日、一六年一二月八日は奇しくも年に一度の学校教練の査閲が行われる日で、六時には学校から五分位の東町の家を出た。査閲というのは、陸軍大臣の任命した教練査閲官が来て軍事教練の成果をみるもので、今流に言えば、年に一度、学校をあげて軍のテストを受ける日みたいなものだった。そういう日であったし、しかも中学五年生で、これが最後ということで、余計に意識が高揚したのかもしれない。<br> | |||

学校へ行っても日米開戦の話ばかりで、皆が何か頭に血が上っていたようであった。いよいよ査閲となったら、査閲官も大変なご機嫌で、今日は米英と開戦したのだから査閲はこれで中止すると発表があり、内心「やったぞ」というのが正直な気持ちだった。<br> | |||

ハワイ空襲、香港占領などが、報道された一日だが、それまで英米仏蘭中等の包囲網をいわれ、米国の石油の対日輸出禁止などで、どうなってしまうのかという圧迫と不安が一杯だったので、後の事も考えずこういう気になったと思う。<br> | |||

(鈴木一弘 中15回「創立60周年記念誌」P126)<br> | |||

==第二次大戦前後の学校生活== | |||

府立八中に入学したら、祝日の打菓子にあんこが入っていたというので、兄貴は弟妹に大きな顔ができた。<br> | |||

図書室は自由閲覧で、中学生になった途端に一人前に待遇され、とまどったと同時に自由自律の重さを実感した。<br> | |||

小学校の優等生が集まったから、試験の成績はきびしい。内心びくびくしていた処に通信簿はないという。ほっとしたと同時に「人間は人間を評価できない」との旨に感銘した。<br> | |||

入学した昭和一二年の七月に日華事変が始まり、一一月に突然岡田校長は退き、中島校長となる。この頃先生方のレジスタンスで授業放棄というような自習時間が多くなった。<br> | |||

修学旅行は「歩け、歩け」と歩かされた。大磯、奥日光、箱根・長岡、榛名山と雨にもめげずに歩いたが、五年生のときは戦時で中止した。<br> | |||

明治節には代々木練兵場に集まり霜がひどく寒かった。S教官は自ら手本を示した。卒業の頃は三八銃がなく模擬銃となった。<br> | |||

園芸のM先生も自ら率先した。戦後の焼跡菜園は、いも作りに大いに役立った。<br> | |||

終身の副読本「皇国の精義」を教えながら、その編集に自ら参加したがその趣旨には疑問であるといい、時折戦争を皮肉っていたK先生(後の都高教組委員長)。またB氏は思想問題で追われ、中島校長が拾ったという噂に、軍学校の予備校と陰口を云われた八中の校長の一面を見、指導者の厳しさを感じた。<br> | |||

戦時下、二宮翁夜話やダンテ神曲を語り、俳句の世界に潤いを与えてくれた先生方。<br> | |||

軍の学校へ行けという父親に反対してなぐられたと歎いていた友。また第一回特攻隊のS君ら多くの戦死した友の冥福を祈ります。<br> | |||

(福田善治 中15回「創立60周年記念誌」P150)<br> | |||

==校友会解散に伴い、八中機関誌も「報国団雑誌」に名称変更== | |||

日中戦争が始まった1937(昭和12)年、八中の校長が初代岡田校長から二代中島校長に交替。教育方針変更や社会情勢の変化により「校友会雑誌」の内容も次第に戦時色が強まっていくが、校友会解散、報国団結成の流れを受け、1942( 昭和17) 年1 月には、誌名も「報国団雑誌 第18 号」と改称発行されるに至った。教育現場も戦時体制へ組み込まれてゆく様が、この名称変更からも窺われる。<br> | |||

中17回三宮洋氏寄贈の「報国団雑誌」第18~20号が現存する。終戦を機に報国団は解散しており、その名を冠した機関誌の発行は、この3号のみである。 | |||

==教職員== | ==教職員== | ||

[[ | {| class="wikitable" | ||

<br> | |- | ||

!職名|| colspan="2" |担任学科||氏 名||就 任||本籍地<ref>なぜか「本籍地」が記載されています。</ref> | |||

|- | |||

|学校長 | |||

| colspan="2" | | |||

|[[岡田 藤十郎]] | |||

|1923/01/15 | |||

|愛知県 | |||

|- | |||

| 配属将校<ref>旧日本陸軍で、学校教練のため陸軍現役将校配属令などにより官公私立の中学校、高等学校、大学予などに配属された将校。</ref> | |||

| colspan="2" | | |||

|内田 辰雄 | |||

|1927/03/16 | |||

|熊本県 | |||

|- | |||

| rowspan="36" |教諭 | |||

| rowspan="3" |修身 | |||

| rowspan="1" |修身 | |||

|岩崎源兵衛 | |||

|1923/03/15 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |修身、国漢 | |||

|鈴木 鶴吉 | |||

|1926/03/31 | |||

|茨城県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |修身、国漢、法経 | |||

|岩本 實次郎 | |||

|1923/04/12 | |||

|愛知県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="7" |国漢 | |||

|臼杵 東峻 | |||

|1923/04/05 | |||

|熊本県 | |||

|- | |||

|手塚 昇 | |||

|1924/03/31 | |||

|栃木県 | |||

|- | |||

|尾見 修一 | |||

|1926/03/31 | |||

|茨城県 | |||

|- | |||

|宮下 幸平 | |||

|1927/03/31 | |||

|群馬県 | |||

|- | |||

| 田波 又男 | |||

|1927/03/31 | |||

|栃木県 | |||

|- | |||

|岸本 美之留 | |||

|1930/04/07 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|高野 正巳 | |||

|1930/09/19 | |||

|長野県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="1" |国漢(習字) | |||

|斎藤 梅雄 | |||

|1924/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

| rowspan="4" |社会 | |||

| rowspan="1" |地理 | |||

|児玉 貞臣 | |||

|1923/02/23 | |||

|島根県 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |歴史 | |||

|山本 義夫 | |||

|1924/03/31 | |||

|長野県 | |||

|- | |||

|甲藤 太郎 | |||

|1926/03/31 | |||

|高知県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |歴史、地理 | |||

|都築 秀徳 | |||

|1925/03/31 | |||

|高知県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="5" |数学 | |||

|栗原 善範 | |||

|1923/04/30 | |||

|神奈川県 | |||

|- | |||

|飯野 兼八 | |||

|1924/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|高輪 休郎 | |||

|1925/05/15 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|崎谷 巖 | |||

|1926/03/31 | |||

|栃木県 | |||

|- | |||

|沼尻 源一郎 | |||

|1927/03/31 | |||

|茨城県 | |||

|- | |||

| rowspan="4" |理科 | |||

| rowspan="2" |博物<ref>明治、大正、昭和初期までの小学校、中学校の動植物・鉱物を内容とする教科の名称。</ref> | |||

|北見 宗吉 | |||

|1923/04/05 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|一瀬 義行 | |||

|1925/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |物化 | |||

|桑野 達平 | |||

|1925/03/31 | |||

|福岡県 | |||

|- | |||

|峯岸 政之助 | |||

|1930/03/31 | |||

|埼玉県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="6" |英語 | |||

|伊藤 義末 | |||

|1923/03/30 | |||

|千葉県 | |||

|- | |||

|大伴 峻 | |||

|1924/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|斎藤 幸之助 | |||

|1926/03/31 | |||

|埼玉県 | |||

|- | |||

|川波 千尋 | |||

|1926/03/31 | |||

|福岡県 | |||

|- | |||

|百田 治朗 | |||

|1926/03/31 | |||

|山梨 県 | |||

|- | |||

|大竹 健夫 | |||

|1927/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="4" |体操 | |||

|加藤 譲 | |||

|1923/04/10 | |||

|岐阜県 | |||

|- | |||

|岐部 信之助 | |||

|1924/02/11 | |||

|静岡県 | |||

|- | |||

|市野 保 | |||

|1924/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|峰岸 徳哉 | |||

|1927/03/31 | |||

|群馬県 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |芸術 | |||

| rowspan="1" |図画 | |||

|麻生 秀二 | |||

|1923/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |唱歌 | |||

|松井 力 | |||

|1925/03/31 | |||

|東京府 | |||

|} | |||

=====嘱託・学校医===== | |||

{| class="wikitable" | |||

! || colspan="2" |教科||氏名||就任||本籍地 | |||

|- | |||

| rowspan="13" |嘱託 | |||

| colspan="2" rowspan="3" |国漢 | |||

|龜山 與市 | |||

|1925/06/20 | |||

|岐阜県 | |||

|- | |||

|斎藤 芳滋 | |||

|1927/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|福村 清 | |||

|1929/03/31 | |||

|大分県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="2" |数学 | |||

|奈良 善雄 | |||

|1926/03/31 | |||

|青森県 | |||

|- | |||

|赤沼 實 | |||

|1929/10/09 | |||

|長野県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |理科 | |||

| rowspan="1" |博物 | |||

|岸谷 貞治郎 | |||

|1925/03/31 | |||

|大阪府 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="4" |英語 | |||

|佐藤 浩 | |||

|1924/03/31 | |||

|山形県 | |||

|- | |||

|ヘンリー・マーフォート・ケーリー | |||

|1926/04/01 | |||

|米国 | |||

|- | |||

|長見 久堅 | |||

| 1929/03/31 | |||

|島根県 | |||

|- | |||

|山口 孝 | |||

|1929/04/09 | |||

|千葉県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="2" |体操 | |||

|森田 文十郎 | |||

|1925/03/31 | |||

|埼玉県 | |||

|- | |||

|佐藤 留五郎 | |||

| 1927/03/31 | |||

|福島県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |芸術 | |||

|図画 | |||

|吉田 雄司 | |||

|1927/05/09 | |||

|千葉県 | |||

|- | |||

| colspan="3" rowspan="1" |学校医 | |||

| 岡田 省三 | |||

| 1926/09/18 | |||

|東京府 | |||

|} | |||

=====書記===== | |||

{| class="wikitable" | |||

!職 名||氏 名||就 任||本籍地 | |||

|- | |||

| rowspan="3" |書記 | |||

|佐藤 正男 | |||

|1924/02/20 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|永山 政信 | |||

|1924/04/05 | |||

|茨城県 | |||

|- | |||

|平野 義包 | |||

|1927/03/15 | |||

|愛知県 | |||

|}<br> | |||

==学芸会== | ==学芸会== | ||

| 42行目: | 347行目: | ||

:11. 鴨鉱山:2F 岸 英明 | :11. 鴨鉱山:2F 岸 英明 | ||

: 落ち着きあり態度が立派である。惜しいことは、一箇の鉱山案内に終わったことで、大きく鉱山紹介に迄言及すべきだった。 | : 落ち着きあり態度が立派である。惜しいことは、一箇の鉱山案内に終わったことで、大きく鉱山紹介に迄言及すべきだった。 | ||

:以下つづく( | :12. アトリの鐘:3A 鶴見良行 | ||

:13. 音楽 | |||

:14. 奥日光の旅:2C 皆川達夫 | |||

: 前半奥日光につき概説し、後半狼について話す。此の点着想がよい。話方も優秀で馴れた態度で数々聴衆を爆笑させた。 | |||

:以下つづく(本日はここまで「報國団雑誌第18号」P110より) | |||

:閉会の辞:高橋先生 | :閉会の辞:高橋先生 | ||

<br><br><br> | |||

==鍛錬大会== | |||

10月10日(金)午前7時半開会式。 | |||

:遙拝国歌斉唱黙祷等に次ぎ「元気よくやれ」という校長先生の訓辞の後、合同体操を皮切りに、十六年度鍛錬大会の幕が切られる。 | |||

<br><br><br> | |||

== 「報國団雑誌 第18号」 == | |||

:「報國団雑誌 第18号」は、1942(昭和17)年1月15日発行されました。 | |||

:中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:報國団雑誌_第18号_001_表紙.jpg| <div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_002_目次.jpg| <div style="text-align:center; > 目 次 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_003_宣戦の詔書.jpg| <div style="text-align:center; > 宣戦の詔書 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_004_銘記せよ.jpg| <div style="text-align:center; > 銘記せよ</div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_005_5年習志野野営.jpg| <div style="text-align:center; > 5年 習志野野営 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_006_運動会01.jpg| <div style="text-align:center; >運動会 01 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_007_運動会02.jpg| <div style="text-align:center; > 運動会 02</div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_008_中扉.jpg| <div style="text-align:center; > 中 扉 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_009_中島団長_各自の使命を自覚せよ01.jpg| <div style="text-align:center; > 中島団長「各自の使命を自覚せよ」01<br>校友會から報國團となったので「團長」</div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_010_中島団長_各自の使命を自覚せよ02.jpg| <div style="text-align:center; > 中島団長「各自の使命を自覚せよ」02 </div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_011_編集後記_奥付.jpg| <div style="text-align:center; > 編集後記 奥付</div> | |||

File:報國団雑誌_第18号_012_裏表紙.jpg| <div style="text-align:center; > 裏表紙(無地となりました) </div> | |||

</gallery> | |||

<br><br><br> | |||

=== [[File:R2l.gif|link=#「報國団雑誌 第18号」|以下の「報國団雑誌 第18号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「報國団雑誌 第18号」全文表示]]「報國団雑誌 第18号」全文=== | |||

:以下のリンクから「報國団雑誌 第18号」全文をご覧いただけます。 | |||

: [https://www.dropbox.com/scl/fi/4h67zfe9brj6u74fobrka/_-18.pdf?rlkey=cnghshgpb5uqwzmuoy9qsk8tq&st=qo86g3a1&dl=0 「報國団雑誌 第18号」PDFファイルへのリンク] | |||

<br><br><br> | <br><br><br> | ||

== | |||

: | <br> | ||

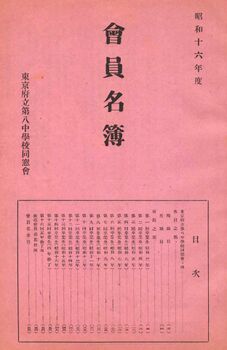

== 「同窓會會報 第14号」 == | |||

:「校友会雑誌」の他に、同窓会の発行する「同窓會會報」という冊子があります。 | |||

:「同窓會會報_第14号」は、1942(昭和17)年1月31日発行で、菊桜会会室に保管されていました。 | |||

:「校友会雑誌」と異なり、これ一冊のみです。 | |||

:真珠湾攻撃が1941年12月8日なので、その直後に編集・発行されたもので、当時の世相を色濃く反映しています。 | |||

:特に、表紙にある「英魂顕彰号」にもある通り、戦没者への追悼・顕彰という目的で発行されたものです。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:同窓會會報_第14号_001_表紙.jpg| <div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_002_目次.jpg| <div style="text-align:center; > 目 次 </div> | |||

</gallery> | |||

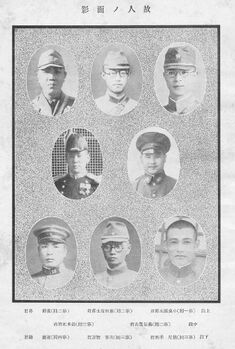

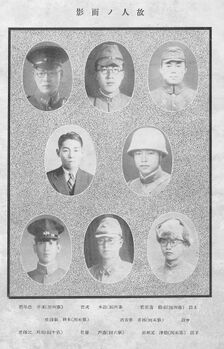

:口絵写真には「中1回」~「中10回」までの戦死者16名の写真が「故人ノ面影」として掲載されています。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:同窓會會報_第14号_003_故人の面影01.jpg| <div style="text-align:center; > 故人の面影 01 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_004_故人の面影02.jpg| <div style="text-align:center; > 故人の面影 02</div> | |||

</gallery> | |||

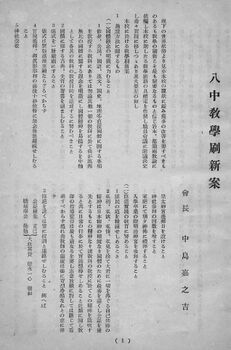

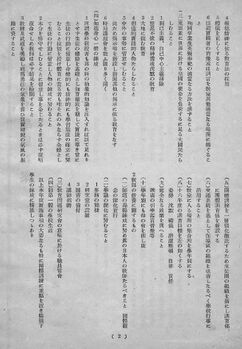

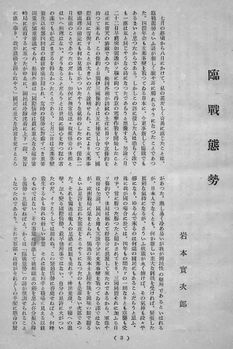

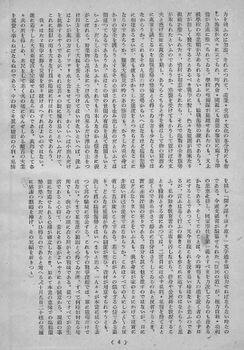

:また、その次には「中島嘉之吉 会長」による「八中教学刷新案」が2ページに渡って掲載され、続いて「岩本實次郎」次期校長による、「臨戦態勢」という文章が掲載されています。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:同窓會會報_第14号_005_中島会長_八中教学刷新案01.jpg| <div style="text-align:center; > 中島会長「八中教学刷新案」01 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_006_中島会長_八中教学刷新案02.jpg| <div style="text-align:center; > 中島会長「八中教学刷新案」02</div> | |||

File:同窓會會報_第14号_007_岩本先生_臨戦態勢01.jpg| <div style="text-align:center; > 岩本先生「臨戦態勢」01 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_008_岩本先生_臨戦態勢02.jpg| <div style="text-align:center; > 岩本先生「臨戦態勢」02</div> | |||

</gallery> | |||

<br> | |||

:同窓会会長は、現役の校長先生が兼務(後掲の「同窓会会則 第5条」に「本會會長ニハ母校校長を推戴ス」と記載)。 | |||

:実務は「幹事長」が取り仕切っていた。 | |||

:「噫<ref>「噫」は「ああ」と読む。詠嘆・呼びかけの言葉。</ref> ○○君」という追悼文のタイトルが並ぶ中に「仲田英之」さんの「幹事長の弁」という「新幹事長就任」の文章がある。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:同窓會會報_第14号_008a_幹事長の弁01.jpg| <div style="text-align:center; > 幹事長の弁 01 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_008b_幹事長の弁02.jpg| <div style="text-align:center; > 幹事長の弁 02 </div> | |||

</gallery> | |||

:発行者は「東京府立第八中学校同窓会」となっており、「菊桜会」という名称になったのは戦後のようです(詳細は現在調査中)。 | |||

<br> | |||

:かなり分厚い「会報」であり、現在の会報とは型式が異なるが、前半77ページで「編集後記」と「奥付」となっている。 | |||

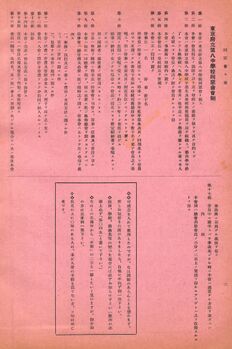

:次ページは、「第15号」の原稿募集、その次に「赤いページ」で「会員名簿」となっていて、以降は「同窓会会則」に続き、教職員、旧教職員、そして卒業生の名簿が「第1回卒業生」から掲載されている。 | |||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:同窓會會報_第14号_009_編集後記_奥付.jpg| <div style="text-align:center; > 編集後記 奥付 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_009a_第15号原稿募集.jpg| <div style="text-align:center; > 会報 第15号原稿募集</div> | |||

File:同窓會會報_第14号_010_会員名簿_目次.jpg| <div style="text-align:center; > 会員名簿 目次 </div> | |||

File:同窓會會報_第14号_011_同窓会会則.jpg| <div style="text-align:center; > 同窓会会則</div> | |||

</gallery> | |||

:ここから見ていくと、 | |||

:昭和3年卒業の「第1回生」はこの時点(ほぼ14年後の昭和17年1月末)で202名中30名が死亡。 | |||

<br> | |||

:続いて昭和4年卒業「第2回卒業生」200名中、この時点で26名死亡。 | |||

<br> | |||

:昭和5年卒業「第3回生」194名中22名死亡 | |||

:昭和6年卒業「第4回生」219名中20名死亡 | |||

:昭和7年卒業「第5回生」202名中15名死亡(卒業10年後) | |||

:昭和8年卒業「第6回生」184名中20名死亡(卒業9年後) | |||

<br> | |||

:旧制中学は5年ですから、卒業時は17歳。 | |||

:ほぼ1割の生徒が卒業後10年足らずで死亡。 | |||

<br> | |||

:昭和9年卒業「第7回生」203名中7名死亡(卒業8年後) | |||

:昭和10年卒業「第8回生」214名中6名死亡(卒業7年後。享年24歳以下) | |||

:昭和11年卒業「第9回生」208名中5名死亡(卒業6年後。享年23歳以下) | |||

:昭和12年卒業「第10回生」218名中5名死亡(卒業5年後。享年22歳以下) | |||

:昭和13年卒業「第11回生」223名中5名死亡(卒業4年後。享年21歳以下) | |||

:昭和14年卒業「第12回生」218名中1名死亡(卒業3年後。享年20歳以下) | |||

:昭和15年卒業「第13回生」213名中3名死亡(卒業2年後。享年19歳以下) | |||

:昭和16年卒業「第14回生」237名(卒業1年後。18歳では死亡ゼロ) | |||

<br> | |||

:もちろん、全員が戦没者ということではないでしょうが、極めて「おそろしい」数字です。 | |||

:そして、この後、敗戦の1945(昭和20)年8月までの3年半ほどの間に戦没者はさらに増加することとなります。 | |||

<br><br> | |||

=== [[File:R2l.gif|link=#「同窓會會報 第14号」|以下の「同窓會會報 第14号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「同窓會會報 第14号」全文表示]]「同窓會會報 第14号」全文=== | |||

:以下のリンクから「同窓會會報 第14号」全文をご覧いただけます。 | |||

: [https://www.dropbox.com/scl/fi/oxocbi7bdegbedrs0vpce/_-14.pdf?rlkey=omdda6l2yx01q7ee5rc8mowzz&st=4z4muzqq&dl=0 「同窓會會報 第14号」PDFファイルへのリンク] | |||

<br><br><br> | <br><br><br> | ||

2025年3月9日 (日) 13:27時点における最新版

(編集中) (編集完了)

1941(昭和16)年度

|

|

できごと

- 1941年

- 04.01 東京府立第八中学校夜間中学を弘道中学と改称

- 04. 入学式 中19 回生(A ~ F の6 クラス)

- 04. 校友会を解散し報国団を結成

- 06.08 五年習志野野外教練( ~ 11)

- 07. 多摩川運動場の一部800 坪を開墾農場とする。この頃各種集団勤労作業を行う。

- 09. 学校報国隊を結成

- 10.08 一・二・三年学芸会

- 1942年

- 01.15 「報國団雑誌 第18号」発行

- 01.31 「同窓會會報 第14号」発行

- 03.05 卒業式 中15回生(男子215名))

世相

- 1941年

- 08.08 学校報国隊の編成を指令

- 10.15 ゾルゲ事件

- 12.08 真珠湾攻撃 太平洋戦争始まる

- 流行語-八紘一宇

- 流行歌-船頭さん・オウマ

昭和16年12月8日

「大本営陸海軍部発表、帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」

丁度、家を出発しようとして玄関でゲートルを巻いていた私の耳に此のニュースが飛び込んできた。軍艦マーチがラジオから流れると始まる大本営発表だが、此の朝は余りにも高調された響きがあったのを記憶している。「繰り返し申し上げます」と何度も流れるニュースを背に、昂奮して学校へ、半分駈け足で急いだ。

此の日、一六年一二月八日は奇しくも年に一度の学校教練の査閲が行われる日で、六時には学校から五分位の東町の家を出た。査閲というのは、陸軍大臣の任命した教練査閲官が来て軍事教練の成果をみるもので、今流に言えば、年に一度、学校をあげて軍のテストを受ける日みたいなものだった。そういう日であったし、しかも中学五年生で、これが最後ということで、余計に意識が高揚したのかもしれない。

学校へ行っても日米開戦の話ばかりで、皆が何か頭に血が上っていたようであった。いよいよ査閲となったら、査閲官も大変なご機嫌で、今日は米英と開戦したのだから査閲はこれで中止すると発表があり、内心「やったぞ」というのが正直な気持ちだった。

ハワイ空襲、香港占領などが、報道された一日だが、それまで英米仏蘭中等の包囲網をいわれ、米国の石油の対日輸出禁止などで、どうなってしまうのかという圧迫と不安が一杯だったので、後の事も考えずこういう気になったと思う。

(鈴木一弘 中15回「創立60周年記念誌」P126)

第二次大戦前後の学校生活

府立八中に入学したら、祝日の打菓子にあんこが入っていたというので、兄貴は弟妹に大きな顔ができた。

図書室は自由閲覧で、中学生になった途端に一人前に待遇され、とまどったと同時に自由自律の重さを実感した。

小学校の優等生が集まったから、試験の成績はきびしい。内心びくびくしていた処に通信簿はないという。ほっとしたと同時に「人間は人間を評価できない」との旨に感銘した。

入学した昭和一二年の七月に日華事変が始まり、一一月に突然岡田校長は退き、中島校長となる。この頃先生方のレジスタンスで授業放棄というような自習時間が多くなった。

修学旅行は「歩け、歩け」と歩かされた。大磯、奥日光、箱根・長岡、榛名山と雨にもめげずに歩いたが、五年生のときは戦時で中止した。

明治節には代々木練兵場に集まり霜がひどく寒かった。S教官は自ら手本を示した。卒業の頃は三八銃がなく模擬銃となった。

園芸のM先生も自ら率先した。戦後の焼跡菜園は、いも作りに大いに役立った。

終身の副読本「皇国の精義」を教えながら、その編集に自ら参加したがその趣旨には疑問であるといい、時折戦争を皮肉っていたK先生(後の都高教組委員長)。またB氏は思想問題で追われ、中島校長が拾ったという噂に、軍学校の予備校と陰口を云われた八中の校長の一面を見、指導者の厳しさを感じた。

戦時下、二宮翁夜話やダンテ神曲を語り、俳句の世界に潤いを与えてくれた先生方。

軍の学校へ行けという父親に反対してなぐられたと歎いていた友。また第一回特攻隊のS君ら多くの戦死した友の冥福を祈ります。

(福田善治 中15回「創立60周年記念誌」P150)

校友会解散に伴い、八中機関誌も「報国団雑誌」に名称変更

日中戦争が始まった1937(昭和12)年、八中の校長が初代岡田校長から二代中島校長に交替。教育方針変更や社会情勢の変化により「校友会雑誌」の内容も次第に戦時色が強まっていくが、校友会解散、報国団結成の流れを受け、1942( 昭和17) 年1 月には、誌名も「報国団雑誌 第18 号」と改称発行されるに至った。教育現場も戦時体制へ組み込まれてゆく様が、この名称変更からも窺われる。

中17回三宮洋氏寄贈の「報国団雑誌」第18~20号が現存する。終戦を機に報国団は解散しており、その名を冠した機関誌の発行は、この3号のみである。

教職員

| 職名 | 担任学科 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地[1] | |

|---|---|---|---|---|---|

| 学校長 | 岡田 藤十郎 | 1923/01/15 | 愛知県 | ||

| 配属将校[2] | 内田 辰雄 | 1927/03/16 | 熊本県 | ||

| 教諭 | 修身 | 修身 | 岩崎源兵衛 | 1923/03/15 | 東京府 |

| 修身、国漢 | 鈴木 鶴吉 | 1926/03/31 | 茨城県 | ||

| 修身、国漢、法経 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | 愛知県 | ||

| 国漢 | 臼杵 東峻 | 1923/04/05 | 熊本県 | ||

| 手塚 昇 | 1924/03/31 | 栃木県 | |||

| 尾見 修一 | 1926/03/31 | 茨城県 | |||

| 宮下 幸平 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||

| 田波 又男 | 1927/03/31 | 栃木県 | |||

| 岸本 美之留 | 1930/04/07 | 東京府 | |||

| 高野 正巳 | 1930/09/19 | 長野県 | |||

| 国漢(習字) | 斎藤 梅雄 | 1924/03/31 | 東京府 | ||

| 社会 | 地理 | 児玉 貞臣 | 1923/02/23 | 島根県 | |

| 歴史 | 山本 義夫 | 1924/03/31 | 長野県 | ||

| 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | 高知県 | |||

| 歴史、地理 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | 高知県 | ||

| 数学 | 栗原 善範 | 1923/04/30 | 神奈川県 | ||

| 飯野 兼八 | 1924/03/31 | 東京府 | |||

| 高輪 休郎 | 1925/05/15 | 東京府 | |||

| 崎谷 巖 | 1926/03/31 | 栃木県 | |||

| 沼尻 源一郎 | 1927/03/31 | 茨城県 | |||

| 理科 | 博物[3] | 北見 宗吉 | 1923/04/05 | 東京府 | |

| 一瀬 義行 | 1925/03/31 | 東京府 | |||

| 物化 | 桑野 達平 | 1925/03/31 | 福岡県 | ||

| 峯岸 政之助 | 1930/03/31 | 埼玉県 | |||

| 英語 | 伊藤 義末 | 1923/03/30 | 千葉県 | ||

| 大伴 峻 | 1924/03/31 | 東京府 | |||

| 斎藤 幸之助 | 1926/03/31 | 埼玉県 | |||

| 川波 千尋 | 1926/03/31 | 福岡県 | |||

| 百田 治朗 | 1926/03/31 | 山梨 県 | |||

| 大竹 健夫 | 1927/03/31 | 東京府 | |||

| 体操 | 加藤 譲 | 1923/04/10 | 岐阜県 | ||

| 岐部 信之助 | 1924/02/11 | 静岡県 | |||

| 市野 保 | 1924/03/31 | 東京府 | |||

| 峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | 群馬県 | |||

| 芸術 | 図画 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | 東京府 | |

| 唱歌 | 松井 力 | 1925/03/31 | 東京府 | ||

嘱託・学校医

| 教科 | 氏名 | 就任 | 本籍地 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 嘱託 | 国漢 | 龜山 與市 | 1925/06/20 | 岐阜県 | |

| 斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | 東京府 | |||

| 福村 清 | 1929/03/31 | 大分県 | |||

| 数学 | 奈良 善雄 | 1926/03/31 | 青森県 | ||

| 赤沼 實 | 1929/10/09 | 長野県 | |||

| 理科 | 博物 | 岸谷 貞治郎 | 1925/03/31 | 大阪府 | |

| 英語 | 佐藤 浩 | 1924/03/31 | 山形県 | ||

| ヘンリー・マーフォート・ケーリー | 1926/04/01 | 米国 | |||

| 長見 久堅 | 1929/03/31 | 島根県 | |||

| 山口 孝 | 1929/04/09 | 千葉県 | |||

| 体操 | 森田 文十郎 | 1925/03/31 | 埼玉県 | ||

| 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | 福島県 | |||

| 芸術 | 図画 | 吉田 雄司 | 1927/05/09 | 千葉県 | |

| 学校医 | 岡田 省三 | 1926/09/18 | 東京府 | ||

書記

| 職 名 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地 |

|---|---|---|---|

| 書記 | 佐藤 正男 | 1924/02/20 | 東京府 |

| 永山 政信 | 1924/04/05 | 茨城県 | |

| 平野 義包 | 1927/03/15 | 愛知県 |

学芸会

10月8日(水)午前9時より

- (宮城遙拝黙祷の後)

- 1. 音楽

- 2. 支那人と處:2B 宮川丈二

- 3. 戦火に見る皇道精神:1A 黒川 尚

- 4. 谷川岳登山:1F 小島良策

- 5. ベルギー:3B 中村正巳

- 6. 詩吟:2B 森下昭平

- 7. 厳島:1F 村川秀雄

- 8. 音楽

- 9. 葉の毛管現象について:1F 土井洋三

- 10. 武蔵の野辺:2C 斎藤俊重

- 立派な態度で、声も明瞭であり、熱情溢れるばかりで聴者を自ら陶酔させた。

- 11. 鴨鉱山:2F 岸 英明

- 落ち着きあり態度が立派である。惜しいことは、一箇の鉱山案内に終わったことで、大きく鉱山紹介に迄言及すべきだった。

- 12. アトリの鐘:3A 鶴見良行

- 13. 音楽

- 14. 奥日光の旅:2C 皆川達夫

- 前半奥日光につき概説し、後半狼について話す。此の点着想がよい。話方も優秀で馴れた態度で数々聴衆を爆笑させた。

- 以下つづく(本日はここまで「報國団雑誌第18号」P110より)

- 閉会の辞:高橋先生

鍛錬大会

10月10日(金)午前7時半開会式。

- 遙拝国歌斉唱黙祷等に次ぎ「元気よくやれ」という校長先生の訓辞の後、合同体操を皮切りに、十六年度鍛錬大会の幕が切られる。

「報國団雑誌 第18号」

- 「報國団雑誌 第18号」は、1942(昭和17)年1月15日発行されました。

- 中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。

「報國団雑誌 第18号」全文

「報國団雑誌 第18号」全文

- 以下のリンクから「報國団雑誌 第18号」全文をご覧いただけます。

- 「報國団雑誌 第18号」PDFファイルへのリンク

「同窓會會報 第14号」

- 「校友会雑誌」の他に、同窓会の発行する「同窓會會報」という冊子があります。

- 「同窓會會報_第14号」は、1942(昭和17)年1月31日発行で、菊桜会会室に保管されていました。

- 「校友会雑誌」と異なり、これ一冊のみです。

- 真珠湾攻撃が1941年12月8日なので、その直後に編集・発行されたもので、当時の世相を色濃く反映しています。

- 特に、表紙にある「英魂顕彰号」にもある通り、戦没者への追悼・顕彰という目的で発行されたものです。

- 口絵写真には「中1回」~「中10回」までの戦死者16名の写真が「故人ノ面影」として掲載されています。

- また、その次には「中島嘉之吉 会長」による「八中教学刷新案」が2ページに渡って掲載され、続いて「岩本實次郎」次期校長による、「臨戦態勢」という文章が掲載されています。

- 同窓会会長は、現役の校長先生が兼務(後掲の「同窓会会則 第5条」に「本會會長ニハ母校校長を推戴ス」と記載)。

- 実務は「幹事長」が取り仕切っていた。

- 「噫[4] ○○君」という追悼文のタイトルが並ぶ中に「仲田英之」さんの「幹事長の弁」という「新幹事長就任」の文章がある。

- 発行者は「東京府立第八中学校同窓会」となっており、「菊桜会」という名称になったのは戦後のようです(詳細は現在調査中)。

- かなり分厚い「会報」であり、現在の会報とは型式が異なるが、前半77ページで「編集後記」と「奥付」となっている。

- 次ページは、「第15号」の原稿募集、その次に「赤いページ」で「会員名簿」となっていて、以降は「同窓会会則」に続き、教職員、旧教職員、そして卒業生の名簿が「第1回卒業生」から掲載されている。

- ここから見ていくと、

- 昭和3年卒業の「第1回生」はこの時点(ほぼ14年後の昭和17年1月末)で202名中30名が死亡。

- 続いて昭和4年卒業「第2回卒業生」200名中、この時点で26名死亡。

- 昭和5年卒業「第3回生」194名中22名死亡

- 昭和6年卒業「第4回生」219名中20名死亡

- 昭和7年卒業「第5回生」202名中15名死亡(卒業10年後)

- 昭和8年卒業「第6回生」184名中20名死亡(卒業9年後)

- 旧制中学は5年ですから、卒業時は17歳。

- ほぼ1割の生徒が卒業後10年足らずで死亡。

- 昭和9年卒業「第7回生」203名中7名死亡(卒業8年後)

- 昭和10年卒業「第8回生」214名中6名死亡(卒業7年後。享年24歳以下)

- 昭和11年卒業「第9回生」208名中5名死亡(卒業6年後。享年23歳以下)

- 昭和12年卒業「第10回生」218名中5名死亡(卒業5年後。享年22歳以下)

- 昭和13年卒業「第11回生」223名中5名死亡(卒業4年後。享年21歳以下)

- 昭和14年卒業「第12回生」218名中1名死亡(卒業3年後。享年20歳以下)

- 昭和15年卒業「第13回生」213名中3名死亡(卒業2年後。享年19歳以下)

- 昭和16年卒業「第14回生」237名(卒業1年後。18歳では死亡ゼロ)

- もちろん、全員が戦没者ということではないでしょうが、極めて「おそろしい」数字です。

- そして、この後、敗戦の1945(昭和20)年8月までの3年半ほどの間に戦没者はさらに増加することとなります。

「同窓會會報 第14号」全文

「同窓會會報 第14号」全文

- 以下のリンクから「同窓會會報 第14号」全文をご覧いただけます。

- 「同窓會會報 第14号」PDFファイルへのリンク

卒業アルバム

関連項目

*← 1940年度 (昭和15年度) *→ 1942年度 (昭和17年度)

脚注

・

2025年3月9日:直近編集者:Hosamu

TimeStamp:20250309132711