「1939年度 (昭和14年度)」の版間の差分

Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |

|||

| (4人の利用者による、間の38版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

<!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | <!-- 確認するときはマウスでドラッグすると、「(編集完了)」が反転表示されます。まったく何もしていないページはドラッグしても何も表示されないので区別が付きます --> | ||

(編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | (編集中) <span style="color:white">(編集完了)</span> | ||

==できごと== | ==1939(昭和14)年度== | ||

: | <div style="margin:-6px 0 -8px 1em; max-width:1600px"> | ||

{| class="wikitable" style="width: 85%;" | |||

|+ | |||

|- | |||

| colspan="2" | | |||

<gallery widths=360px heights=250px > | |||

ファイル:校友会雑誌_第16号_001_表紙.jpg|<div style="text-align:center; >校友会雑誌16号 表紙</div> | |||

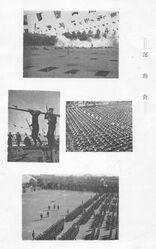

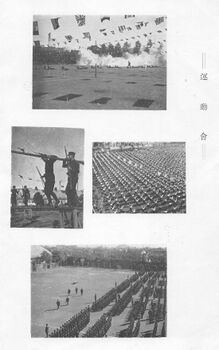

ファイル:校友会雑誌_第16号_004_運動会.jpg|<div style="text-align:center; >運動会</div> | |||

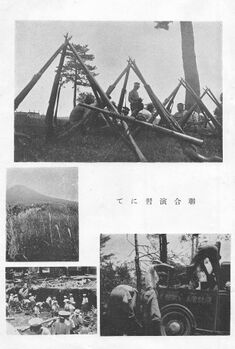

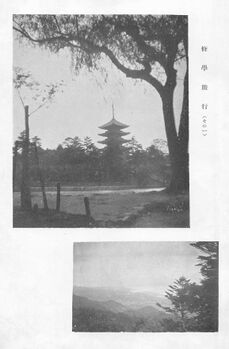

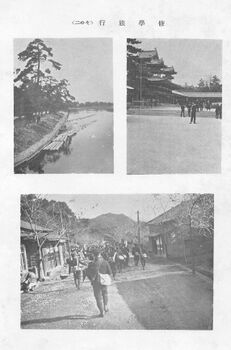

ファイル:校友会雑誌_第16号_005_修学旅行01.jpg|<div style="text-align:center; >修学旅行</div> | |||

</gallery> | |||

|} | |||

</div> | |||

<br> | |||

==できごと<ref>1940(昭和15)年1月以降については、「校友会雑誌 第17号」P68からの学校歴から転記しました。</ref>== | |||

:'''1939年''' | |||

:04.03 入学式 中17回生 | |||

:04. 補習科設置( 昭和20 年3 月まで継続) 本年度より一学級増加、29学級となる | |||

:09.25 学芸会、五年野外教練 | |||

:10.23 八中卒業生並に父兄戦没将士慰霊祭を講堂にて挙行、関連記事[[#「校友会雑誌 第16号」|「校友会雑誌 第16号」]]P16に掲載 | |||

:'''1940年''' | |||

:01.01 新年拝賀式(宮城遙拝 前九○○。紀元二千六百年頌歌) | |||

:01.08 合唱始業式及び興亜奉公日(第六回)。始業を30分繰上げ、朝礼時に国旗掲揚、宮城遙拝、黙祷、青少年学徒への勅語奉読、学校長訓示等を行い、放課後閲兵分列式、大掃除を行う) | |||

:01.08 岡崎先生(英語)離別式、塚越先生(英語)新任式 | |||

:01.15 [[#「校友会雑誌 第16号」|「校友会雑誌 第16号」]]発行 | |||

:01.31 高野先生(國漢)離別式、小谷野先生(國漢)新任式 | |||

:02.01 興亜奉公日諸行事実施 | |||

:02.09 配属将校石井中佐離別式、佐々木大佐新任式 | |||

:02.11 紀元節。式後剣道送別試合及び生徒諸役員懇談茶話会 | |||

:02.15 五年、四年受験組、補習科学年考査(~17) | |||

:02.18 入学考査(~20) | |||

:02.20 学校教練研究会(太田中将及び学校配属将校113名来校、当校伊藤少尉教練教授(40)。) | |||

:02.22 入学合格者発表 | |||

:03.01 興亜奉公日行事実施 | |||

:03.08 卒業式 [[中13回 | 中13回生]](男子189名、内官立学校合格76名、私立学校合格38名。尚一高への7名はタイ記録、海兵への7名は新記録) | |||

:03.10 陸軍記念日、4年演習参加(午前2時第四日即小学校集合、前8:30代々木練兵場にいたる市街戦) | |||

:03.13 学年考査(~16) | |||

:03.16 故竹田宮大妃殿下<ref>恒久王妃 昌子内親王(つねひさおうひ まさこないしんのう)1888(明治21)年9月30日 - 1940(昭和15)年3月8日は日本の皇族。竹田宮恒久王の妃。明治天皇の第六皇女。母は園基祥伯爵令嬢・園祥子。大正天皇は異母兄、昭和天皇は甥に当たる。また作家で憲法学者の竹田恒泰の曾祖母である。</ref>御葬儀当日につき遙拝、半旗掲揚 | |||

:03.19 午後 中谷新治氏講演(ディーゼルエンジンの話)及び映画会 | |||

:03.23 終業式、百田先生(英語)十五中へ、土屋先生(数学)立川陸軍航空飛行学校へ、栗本先生(國漢)十七中へ転任の離別式。 | |||

:03.25 転入学考査施行(合格者:二年 5名、三年 5名、四年 4名) | |||

</br> | </br> | ||

== | ==世相== | ||

:05.12 ノモンハン事件 | |||

:09.01 英仏 対独宣戦(第二次世界大戦起こる) | |||

'''流行語''' ー 日の丸弁当・ヤミ<br> | |||

'''流行歌''' ー 父よあなたは強かった<br><br> | |||

==リキさん去る== | |||

私が八中を語るその記憶も断片的となった。約半世紀前の過去のことである。岡田藤十郎校長の理念は当時の一般の中学校とはかなり異なっていた。男子校であったが、先生は生徒を呼び捨てにせず、必ず君をつけていた。クラスを管理するような級長など作らず、すべて生徒の自主行動に任せていた。学年、学期末試験週間の制度もなかった。平常の成績を大まかに上中下と評価し、生徒の学業以外の能力・行動に対して一定期間襟章をつけて表彰、自覚させたりした。図書室も開架自由閲覧方式で格別のトラブルも聞かなかった、等など。<br> | |||

万事が大らかで、豊かさがそこにあった。確か三年生から四年生になる頃と思う、八中は一変した。<br> | |||

その頃、アジアの一角は風雲急をつげ、非常時という声が高まっていた。岡田校長から中島嘉之吉校長に変わった。教室の出入り等号令によって団体行動を指示され、教練の授業の枠をこえて、閲兵分列行進などが日常化し、講堂では時局講演会が催されることになった。<br> | |||

そんな頃に、音楽の松井力( リキ) 先生が八中を去った。別れの日、講堂の壇上でリキさんは泣いた。生意気盛りの生徒たちも一瞬、虚を突かれた思いがしたが、何かが起こっていることを予感した。<br> | |||

もはや良き時代の八中は消滅した。<br> | |||

何か夢を見ているような錯覚を感じ、それからの八中が現実と考えるようになったことが、国の悲劇に巻き込まれていった証拠であろう。<br> | |||

( 中村光哉 中13 回「創立60 周年記念誌」P122) | |||

==学芸会== | ==学芸会== | ||

9月25日(月)午前9時20分より</br> | |||

* | *開会の辞:部長岩本実次郎先生 | ||

* | *校長挨拶:中島校長先生 | ||

:1.(修)日本書紀について:4F 小黒 吉宏 | |||

:2.(國)臨海学校の思い出:3A 宮島 信男 | |||

* | <br> | ||

* | :演目詳細については[[#「校友会雑誌 第16号」|「校友会雑誌 第16号」]]P165「学芸会講評」を参照 | ||

<br> | |||

:31.(敬)7月21・2日の教練について:4D 高澤 俊雄 | |||

:32.(修)和について:4C 宮澤 泰 | |||

*閉会の辞:部長岩本実次郎先生 | |||

*校歌斉唱(午後4時閉会) | |||

<br><br> | <br><br> | ||

== 「校友会雑誌 第16号」 == | == 「校友会雑誌 第16号」 == | ||

:「校友会雑誌 第16号」は、1940(昭和15)年1月15日発行されました。 | :「校友会雑誌 第16号」は、1940(昭和15)年1月15日発行されました。 | ||

:中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。 | :中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。 | ||

< | :「第16号」より「校誌抄」の掲載なしのため、[[#できごと|「できごと」]]詳細の記載ができず。 | ||

<gallery widths=250px heights=350px > | |||

File:校友会雑誌_第16号_001_表紙.jpg| <div style="text-align:center; > 表 紙 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_002_目次.jpg| <div style="text-align:center; > 目 次 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_003_聯合演習にて.jpg| <div style="text-align:center; > 聯合演習にて </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_004_運動会.jpg| <div style="text-align:center; > 運動会 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_005_修学旅行01.jpg| <div style="text-align:center; > 修学旅行 01 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_006_修学旅行02.jpg| <div style="text-align:center; > 修学旅行 02 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_007_中扉.jpg| <div style="text-align:center; > 中 扉</div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_008_中島校長_八中生の本文を盡せ01.jpg| <div style="text-align:center; > 中島校長「八中生の本文を盡せ」01 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_009_中島校長_八中生の本文を盡せ02.jpg| <div style="text-align:center; > 中島校長「八中生の本文を盡せ」02</div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_010_編集後記.jpg| <div style="text-align:center; > 編集後記 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_011_奥付.jpg| <div style="text-align:center; > 奥 付 </div> | |||

File:校友会雑誌_第16号_012_裏表紙.jpg| <div style="text-align:center; > 裏表紙 </div> | |||

</gallery> | |||

<br><br> | |||

=== [[File:R2l.gif|link=#「校友会雑誌 第16号」|以下の「校友会雑誌 第16号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「校友会雑誌 第16号」全文表示]]「校友会雑誌 第16号」全文=== | === [[File:R2l.gif|link=#「校友会雑誌 第16号」|以下の「校友会雑誌 第16号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「校友会雑誌 第16号」全文表示]]「校友会雑誌 第16号」全文=== | ||

:以下のリンクから「校友会雑誌 第16号」全文をご覧いただけます。 | :以下のリンクから「校友会雑誌 第16号」全文をご覧いただけます。 | ||

: [https://www.dropbox.com/ | : [https://www.dropbox.com/scl/fi/zgkrf6yigfly7jqtye3ol/_-16.pdf?rlkey=5kyhiq5hhsz0rmtz3jbb5or8s&st=zj1znk4d&dl=0 「校友会雑誌 第16号」PDFファイルへのリンク] | ||

<br><br><br> | <br><br><br> | ||

==卒業生数== | ==卒業生数== | ||

中学13回 189名 | |||

<br><br><br> | <br> | ||

==教職員== | |||

[[ファイル:中15回教員.jpeg|なし|サムネイル|先生方の写真]] | |||

{| class="wikitable" | |||

|- | |||

!職名|| colspan="2" |担任学科||氏 名||就 任 | |||

|- | |||

|学校長 | |||

| colspan="2" | | |||

|中島嘉之吉 | |||

|1937/11/11 | |||

|- | |||

| 配属将校<ref>旧日本陸軍で、学校教練のため陸軍現役将校配属令などにより官公私立の中学校、高等学校、大学予などに配属された将校。</ref> | |||

| colspan="2" | | |||

|不明 | |||

| | |||

|- | |||

| rowspan="34" |教諭 | |||

|修身 | |||

| rowspan="1" |修身、国漢、法経 | |||

|岩本 實次郎 | |||

|1923/04/12 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="7" |国漢 | |||

|臼杵 東峻 | |||

|1923/04/05 | |||

|- | |||

|手塚 昇 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

| 尾見 修一 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

|宮下 幸平 | |||

|1927/03/31 | |||

|- | |||

|田波 又男 | |||

|1927/03/31 | |||

|- | |||

|岸本 美之留 | |||

| 1930/04/07 | |||

|- | |||

|高野 正巳 | |||

|1930/09/19 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="1" |国漢(習字) | |||

|斎藤 梅雄 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="4" |社会 | |||

| rowspan="1" |地理 | |||

|児玉 貞臣 | |||

|1923/02/23 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |歴史 | |||

|山本 義夫 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

|甲藤 太郎 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |歴史、地理 | |||

|都築 秀徳 | |||

|1925/03/31 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="5" |数学 | |||

|栗原 善範 | |||

|1923/04/30 | |||

|- | |||

|飯野 兼八 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

|高輪 休郎 | |||

|1925/05/15 | |||

|- | |||

|崎谷 巖 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

|沼尻 源一郎 | |||

|1927/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="4" |理科 | |||

| rowspan="2" |博物<ref>明治、大正、昭和初期までの小学校、中学校の動植物・鉱物を内容とする教科の名称。</ref> | |||

|北見 宗吉 | |||

|1923/04/05 | |||

|- | |||

|一瀬 義行 | |||

|1925/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="2" | 物化 | |||

|桑野 達平 | |||

|1925/03/31 | |||

|- | |||

|峯岸 政之助 | |||

|1930/03/31 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="6" |英語 | |||

|伊藤 義末 | |||

|1923/03/30 | |||

|- | |||

|大伴 峻 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

|斎藤 幸之助 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

|川波 千尋 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

|百田 治朗 | |||

|1926/03/31 | |||

|- | |||

|大竹 健夫 | |||

|1927/03/31 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="4" |体操 | |||

|加藤 譲 | |||

|1923/04/10 | |||

|- | |||

|岐部 信之助 | |||

|1924/02/11 | |||

|- | |||

|市野 保 | |||

|1924/03/31 | |||

|- | |||

|峰岸 徳哉 | |||

|1927/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |芸術 | |||

| rowspan="1" |図画 | |||

|麻生 秀二 | |||

|1923/03/31 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |唱歌 | |||

|松井 力 | |||

|1925/03/31 | |||

|} | |||

=====嘱託・学校医===== | |||

{| class="wikitable" | |||

! || colspan="2" |教科||氏名||就任||本籍地 | |||

|- | |||

| rowspan="13" |嘱託 | |||

| colspan="2" rowspan="3" |国漢 | |||

|龜山 與市 | |||

|1925/06/20 | |||

|岐阜県 | |||

|- | |||

|斎藤 芳滋 | |||

|1927/03/31 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|福村 清 | |||

|1929/03/31 | |||

|大分県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="2" |数学 | |||

|奈良 善雄 | |||

|1926/03/31 | |||

|青森県 | |||

|- | |||

|赤沼 實 | |||

|1929/10/09 | |||

|長野県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |理科 | |||

| rowspan="1" |博物 | |||

|岸谷 貞治郎 | |||

|1925/03/31 | |||

|大阪府 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="4" |英語 | |||

|佐藤 浩 | |||

|1924/03/31 | |||

|山形県 | |||

|- | |||

|ヘンリー・マーフォート・ケーリー | |||

|1926/04/01 | |||

|米国 | |||

|- | |||

|長見 久堅 | |||

|1929/03/31 | |||

|島根県 | |||

|- | |||

|山口 孝 | |||

|1929/04/09 | |||

|千葉県 | |||

|- | |||

| colspan="2" rowspan="2" |体操 | |||

|森田 文十郎 | |||

|1925/03/31 | |||

|埼玉県 | |||

|- | |||

|佐藤 留五郎 | |||

|1927/03/31 | |||

|福島県 | |||

|- | |||

| rowspan="1" |芸術 | |||

|図画 | |||

|吉田 雄司 | |||

|1927/05/09 | |||

|千葉県 | |||

|- | |||

| colspan="3" rowspan="1" |学校医 | |||

|岡田 省三 | |||

|1926/09/18 | |||

|東京府 | |||

|} | |||

=====書記===== | |||

{| class="wikitable" | |||

!職 名||氏 名||就 任||本籍地 | |||

|- | |||

| rowspan="3" |書記 | |||

|佐藤 正男 | |||

|1924/02/20 | |||

|東京府 | |||

|- | |||

|永山 政信 | |||

|1924/04/05 | |||

|茨城県 | |||

|- | |||

|平野 義包 | |||

|1927/03/15 | |||

|愛知県 | |||

|}<br><br> | |||

==卒業アルバム== | ==卒業アルバム== | ||

2025年3月10日 (月) 11:47時点における最新版

(編集中) (編集完了)

1939(昭和14)年度

できごと[1]

- 1939年

- 04.03 入学式 中17回生

- 04. 補習科設置( 昭和20 年3 月まで継続) 本年度より一学級増加、29学級となる

- 09.25 学芸会、五年野外教練

- 10.23 八中卒業生並に父兄戦没将士慰霊祭を講堂にて挙行、関連記事「校友会雑誌 第16号」P16に掲載

- 1940年

- 01.01 新年拝賀式(宮城遙拝 前九○○。紀元二千六百年頌歌)

- 01.08 合唱始業式及び興亜奉公日(第六回)。始業を30分繰上げ、朝礼時に国旗掲揚、宮城遙拝、黙祷、青少年学徒への勅語奉読、学校長訓示等を行い、放課後閲兵分列式、大掃除を行う)

- 01.08 岡崎先生(英語)離別式、塚越先生(英語)新任式

- 01.15 「校友会雑誌 第16号」発行

- 01.31 高野先生(國漢)離別式、小谷野先生(國漢)新任式

- 02.01 興亜奉公日諸行事実施

- 02.09 配属将校石井中佐離別式、佐々木大佐新任式

- 02.11 紀元節。式後剣道送別試合及び生徒諸役員懇談茶話会

- 02.15 五年、四年受験組、補習科学年考査(~17)

- 02.18 入学考査(~20)

- 02.20 学校教練研究会(太田中将及び学校配属将校113名来校、当校伊藤少尉教練教授(40)。)

- 02.22 入学合格者発表

- 03.01 興亜奉公日行事実施

- 03.08 卒業式 中13回生(男子189名、内官立学校合格76名、私立学校合格38名。尚一高への7名はタイ記録、海兵への7名は新記録)

- 03.10 陸軍記念日、4年演習参加(午前2時第四日即小学校集合、前8:30代々木練兵場にいたる市街戦)

- 03.13 学年考査(~16)

- 03.16 故竹田宮大妃殿下[2]御葬儀当日につき遙拝、半旗掲揚

- 03.19 午後 中谷新治氏講演(ディーゼルエンジンの話)及び映画会

- 03.23 終業式、百田先生(英語)十五中へ、土屋先生(数学)立川陸軍航空飛行学校へ、栗本先生(國漢)十七中へ転任の離別式。

- 03.25 転入学考査施行(合格者:二年 5名、三年 5名、四年 4名)

世相

- 05.12 ノモンハン事件

- 09.01 英仏 対独宣戦(第二次世界大戦起こる)

流行語 ー 日の丸弁当・ヤミ

流行歌 ー 父よあなたは強かった

リキさん去る

私が八中を語るその記憶も断片的となった。約半世紀前の過去のことである。岡田藤十郎校長の理念は当時の一般の中学校とはかなり異なっていた。男子校であったが、先生は生徒を呼び捨てにせず、必ず君をつけていた。クラスを管理するような級長など作らず、すべて生徒の自主行動に任せていた。学年、学期末試験週間の制度もなかった。平常の成績を大まかに上中下と評価し、生徒の学業以外の能力・行動に対して一定期間襟章をつけて表彰、自覚させたりした。図書室も開架自由閲覧方式で格別のトラブルも聞かなかった、等など。

万事が大らかで、豊かさがそこにあった。確か三年生から四年生になる頃と思う、八中は一変した。

その頃、アジアの一角は風雲急をつげ、非常時という声が高まっていた。岡田校長から中島嘉之吉校長に変わった。教室の出入り等号令によって団体行動を指示され、教練の授業の枠をこえて、閲兵分列行進などが日常化し、講堂では時局講演会が催されることになった。

そんな頃に、音楽の松井力( リキ) 先生が八中を去った。別れの日、講堂の壇上でリキさんは泣いた。生意気盛りの生徒たちも一瞬、虚を突かれた思いがしたが、何かが起こっていることを予感した。

もはや良き時代の八中は消滅した。

何か夢を見ているような錯覚を感じ、それからの八中が現実と考えるようになったことが、国の悲劇に巻き込まれていった証拠であろう。

( 中村光哉 中13 回「創立60 周年記念誌」P122)

学芸会

9月25日(月)午前9時20分より

- 開会の辞:部長岩本実次郎先生

- 校長挨拶:中島校長先生

- 1.(修)日本書紀について:4F 小黒 吉宏

- 2.(國)臨海学校の思い出:3A 宮島 信男

- 演目詳細については「校友会雑誌 第16号」P165「学芸会講評」を参照

- 31.(敬)7月21・2日の教練について:4D 高澤 俊雄

- 32.(修)和について:4C 宮澤 泰

- 閉会の辞:部長岩本実次郎先生

- 校歌斉唱(午後4時閉会)

「校友会雑誌 第16号」

- 「校友会雑誌 第16号」は、1940(昭和15)年1月15日発行されました。

- 中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。

- 「第16号」より「校誌抄」の掲載なしのため、「できごと」詳細の記載ができず。

「校友会雑誌 第16号」全文

「校友会雑誌 第16号」全文

- 以下のリンクから「校友会雑誌 第16号」全文をご覧いただけます。

- 「校友会雑誌 第16号」PDFファイルへのリンク

卒業生数

中学13回 189名

教職員

| 職名 | 担任学科 | 氏 名 | 就 任 | |

|---|---|---|---|---|

| 学校長 | 中島嘉之吉 | 1937/11/11 | ||

| 配属将校[3] | 不明 | |||

| 教諭 | 修身 | 修身、国漢、法経 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 |

| 国漢 | 臼杵 東峻 | 1923/04/05 | ||

| 手塚 昇 | 1924/03/31 | |||

| 尾見 修一 | 1926/03/31 | |||

| 宮下 幸平 | 1927/03/31 | |||

| 田波 又男 | 1927/03/31 | |||

| 岸本 美之留 | 1930/04/07 | |||

| 高野 正巳 | 1930/09/19 | |||

| 国漢(習字) | 斎藤 梅雄 | 1924/03/31 | ||

| 社会 | 地理 | 児玉 貞臣 | 1923/02/23 | |

| 歴史 | 山本 義夫 | 1924/03/31 | ||

| 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | |||

| 歴史、地理 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | ||

| 数学 | 栗原 善範 | 1923/04/30 | ||

| 飯野 兼八 | 1924/03/31 | |||

| 高輪 休郎 | 1925/05/15 | |||

| 崎谷 巖 | 1926/03/31 | |||

| 沼尻 源一郎 | 1927/03/31 | |||

| 理科 | 博物[4] | 北見 宗吉 | 1923/04/05 | |

| 一瀬 義行 | 1925/03/31 | |||

| 物化 | 桑野 達平 | 1925/03/31 | ||

| 峯岸 政之助 | 1930/03/31 | |||

| 英語 | 伊藤 義末 | 1923/03/30 | ||

| 大伴 峻 | 1924/03/31 | |||

| 斎藤 幸之助 | 1926/03/31 | |||

| 川波 千尋 | 1926/03/31 | |||

| 百田 治朗 | 1926/03/31 | |||

| 大竹 健夫 | 1927/03/31 | |||

| 体操 | 加藤 譲 | 1923/04/10 | ||

| 岐部 信之助 | 1924/02/11 | |||

| 市野 保 | 1924/03/31 | |||

| 峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | |||

| 芸術 | 図画 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | |

| 唱歌 | 松井 力 | 1925/03/31 | ||

嘱託・学校医

| 教科 | 氏名 | 就任 | 本籍地 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 嘱託 | 国漢 | 龜山 與市 | 1925/06/20 | 岐阜県 | |

| 斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | 東京府 | |||

| 福村 清 | 1929/03/31 | 大分県 | |||

| 数学 | 奈良 善雄 | 1926/03/31 | 青森県 | ||

| 赤沼 實 | 1929/10/09 | 長野県 | |||

| 理科 | 博物 | 岸谷 貞治郎 | 1925/03/31 | 大阪府 | |

| 英語 | 佐藤 浩 | 1924/03/31 | 山形県 | ||

| ヘンリー・マーフォート・ケーリー | 1926/04/01 | 米国 | |||

| 長見 久堅 | 1929/03/31 | 島根県 | |||

| 山口 孝 | 1929/04/09 | 千葉県 | |||

| 体操 | 森田 文十郎 | 1925/03/31 | 埼玉県 | ||

| 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | 福島県 | |||

| 芸術 | 図画 | 吉田 雄司 | 1927/05/09 | 千葉県 | |

| 学校医 | 岡田 省三 | 1926/09/18 | 東京府 | ||

書記

| 職 名 | 氏 名 | 就 任 | 本籍地 |

|---|---|---|---|

| 書記 | 佐藤 正男 | 1924/02/20 | 東京府 |

| 永山 政信 | 1924/04/05 | 茨城県 | |

| 平野 義包 | 1927/03/15 | 愛知県 |

卒業アルバム

- 1939(昭和14)年度の卒業生は「中13回」です。

- 中13回のページを参照ください。

関連項目

*← 1938年度 (昭和13年度) *→ 1940年度 (昭和15年度)

脚注

- ↑ 1940(昭和15)年1月以降については、「校友会雑誌 第17号」P68からの学校歴から転記しました。

- ↑ 恒久王妃 昌子内親王(つねひさおうひ まさこないしんのう)1888(明治21)年9月30日 - 1940(昭和15)年3月8日は日本の皇族。竹田宮恒久王の妃。明治天皇の第六皇女。母は園基祥伯爵令嬢・園祥子。大正天皇は異母兄、昭和天皇は甥に当たる。また作家で憲法学者の竹田恒泰の曾祖母である。

- ↑ 旧日本陸軍で、学校教練のため陸軍現役将校配属令などにより官公私立の中学校、高等学校、大学予などに配属された将校。

- ↑ 明治、大正、昭和初期までの小学校、中学校の動植物・鉱物を内容とする教科の名称。

・

2025年3月10日:直近編集者:Hosamu

TimeStamp:20250310114712