「1942年度 (昭和17年度)」の版間の差分

Adminkoyama100 (トーク | 投稿記録) (→できごと) |

|||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 9行目: | 9行目: | ||

| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||

<gallery widths=360px heights=250px > | <gallery widths=360px heights=250px > | ||

ファイル: | ファイル:報國団雑誌_第19号_001_表紙.jpg|<div style="text-align:center; >報国団雑誌19号 表紙</div> | ||

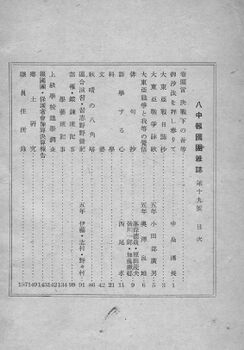

ファイル: | ファイル:報國団雑誌_第19号_003_中扉.jpg|<div style="text-align:center; >報国団雑誌19号 中扉</div> | ||

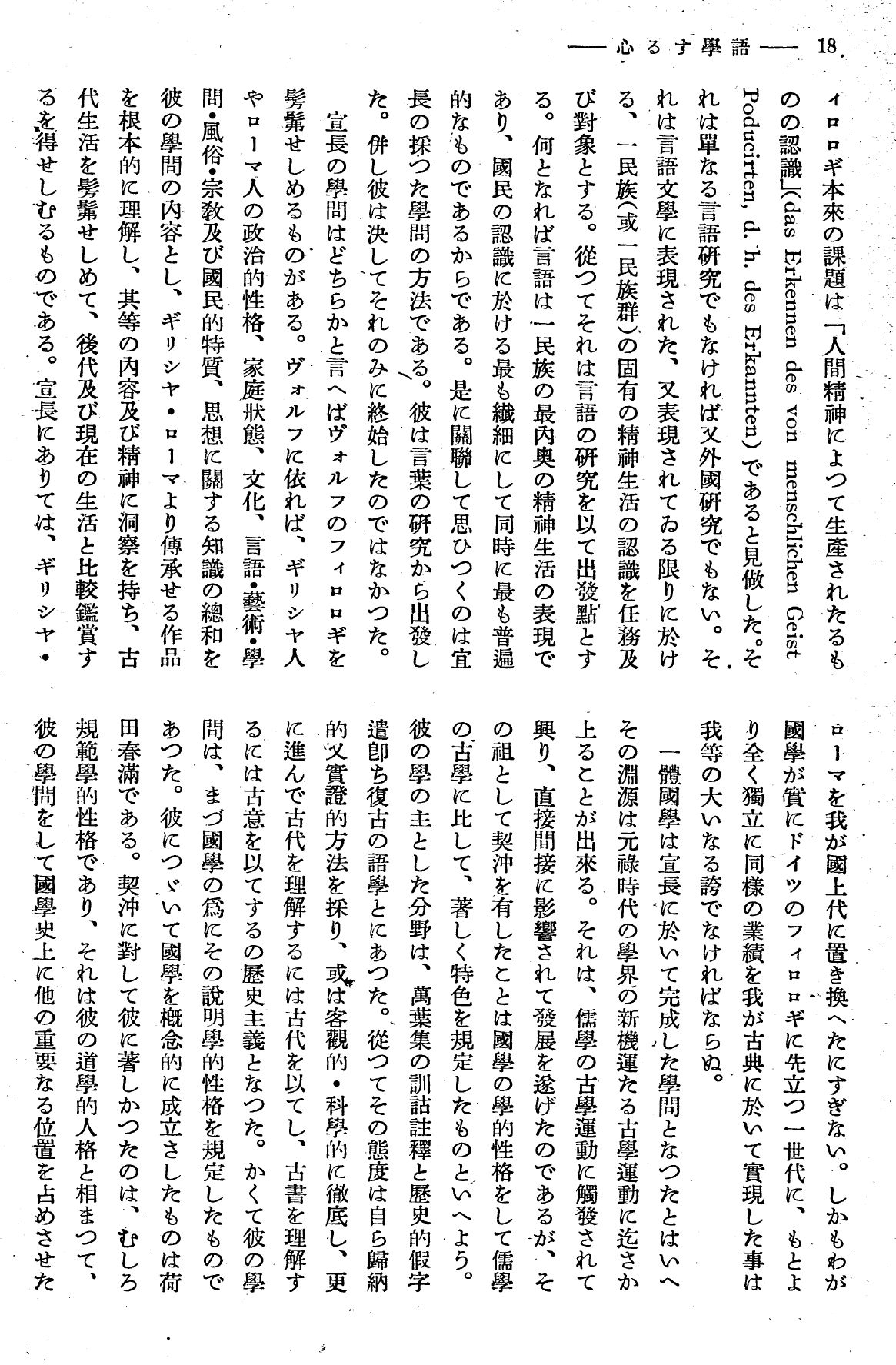

ファイル: | ファイル:報國団雑誌_第19号_004_巻頭言_決戦下の吾等.jpg|<div style="text-align:center; >報国団雑誌19号 巻頭言</div> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

==できごと== | |||

:'''1942年''' | |||

:04.01 始業式 | |||

:04.02 府立第八中学校入学式 [[中20回 | 中20回生]](男子291名、A~F組の6クラス)(クラス別人数:昭和17年度学校一覧表に記載あり) | |||

:04.14 補習科入学式 | |||

:04.25 靖国神社臨時大祭 | |||

:05.01 結核予防令旨奉戴式 | |||

:05.05 開校記念日鍛錬大会 | |||

:05.23 中間考査(~27) | |||

:06.06 一~四年遠足、五年習志野野営 | |||

:06.16 三年実力考査、四~五年・補習科 模擬試験 | |||

:06.29 武道大会 | |||

:07.01 水泳開始、短縮授業開始 | |||

:07.02 定期考査(~28) | |||

:07.31 終業式 | |||

:08.01 夏期鍛錬行事開始 | |||

:09.01 始業式 | |||

:09.02 宿題考査 | |||

:09.12 水泳大会、短縮授業終了 | |||

:09.14 模擬試験 | |||

:10.07 学芸会 | |||

:10. 中間考査 | |||

:11.01 鍛錬大会 | |||

:11.03 明治節 | |||

:11. 模擬試験 | |||

:11.30 剣道大会 | |||

:12.16 定期考査(~21) | |||

:12.24 終業式 | |||

:12.25 冬期鍛錬行事開始 | |||

:'''1943年''' | |||

:01.01 四方拝 | |||

:01.08 始業式、宿題考査 | |||

:01.19 模擬試験(~20) | |||

:02.11 紀元節 | |||

:02.11 [[#「報國団雑誌 第19号」|「報国団雑誌 第19号」]]発行 | |||

:02.16 五年定期考査(~18) | |||

:03.02 卒業式 [[中16回 | 中16回生]](男子220名) | |||

:03. 入学考査 | |||

:03.15 一~四年定期考査(~19) | |||

:03.24 終業式 | |||

<br> | |||

== | ==世相== | ||

: | :'''1942年''' | ||

: | :04.18 米空軍日本本土初空襲 | ||

: | :06.05 ミッドウェー海戦 | ||

: | :08.08 米軍ガダルカナルに上陸 | ||

: | :'''流行語'''-欲しがりません勝つまでは | ||

: | :'''流行歌'''-朝だ元気で | ||

<br> | |||

==遠い景色(師の思い出)== | |||

遠い、どうしてこんなに景色が遠いのだろう。それでも時計塔のあった鍵型の校舎が、はるかに瞼の底に甦ってくる。<br> | |||

私の八中時代は、軍靴とゲートルに装われ、戦時下の規制に十重二十重に縛られた軍国主義集団生活以外の何物でもなかった。<br> | |||

勿論、触れ合った大部分の先生方からは、かつて八中の伝統であった「自由」の片鱗がうかがわれ、画一的に束縛された学校生活の中に、何かホッとする瞬間を持てた事実は否めない。然し、そのホッとした感覚が、本当に「自由」であること知ったのは、旧制高校生活に依ってであり、当時はただ、無邪気にその解放感に浸ったに過ぎなかった。 | |||

<br>「師の思い出」という標題を与えられても、僅かな紙数の中に思い出の全てを記すことは出来ない。ただ、一年から五年迄の担任の諸先生(峰岸(徳)、大竹、甲藤、赤沼、松永)には、それぞれにお世話になり、イタズラ盛りの私が随分とご迷惑をかけたことを深く反省し、申し訳なく思うこともしばしばである。 | |||

<br>担任以外では加藤楸邨先生。終生私の心の伴侶となるであろう俳句を、最初に興味を持たせ、目を開かせて戴いたからである。 | |||

<br>当時、先生は秋桜子門下の新進俳句作家であり、黒の詰襟の学生服のまま、我々に「奥の細みち」の講義をされる傍ら、現代俳句について幅広く説明をされ、時には、授業中に「教え子の一人顔上げ青嵐」など即興の句を示され、俳句の心を戴いた恩人と言えよう。 | |||

<br>私の拙い句集が出来た時、真先に楸邨先生に御送りし、有難い批評を戴けたのも嬉しい思い出である。<br> | |||

(原田亮一 中16回「創立60周年記念誌」P128)<br> | |||

==野外教練の思い出== | |||

「野外教練の思い出」の原稿依頼を受け、いささか気が重い。私が府立八中に在校したのは、昭和一三年四月から昭和一八年三月までであったから、日華事変・太平洋戦争の最中であった。国家総動員法による日本の軍国主義化が進む中で、中等学校教育もその影響と無縁ではなかった。戦後には廃止された「教練」が正規の科目となったのは大正一四年であったが、昭和一三年からは成績が評価されるようになり、予備戦力養成という役割が強まった。しかし、当時の在校生が、この事を強く意識し、特別な反応を示したわけではなかった。週二、三時間の「教練」には、カーキ色の教練服を着、黒いゲートル(脚絆)を脚に巻き、銃をかついで、かなりまじめに教練に励んでいたと思う。無謀な戦争に反抗の余地なく、表面的には従順に協力していった当時の国民一般と同様な、八中在校生であったといえよう。 | |||

<br>さて、校内における「教練」の外に、五年生になると「野外教練」が課された。私たちの学年では、六月初旬千葉県習志野において野外教練が実施された。敵味方の二軍に分かれ、当時の習志野陸軍練習地の広い野原を、夜を徹して行動し、暁に両軍が遭遇するという趣向であった。(残っている当時の私の作文草稿によれば、包囲するはずの敵軍が退却したため、徹夜の行動も成果をあげえず、そのまま休戦ラッパが響いたと書いてある。)小銃や機関銃をかついでの暗夜の行軍は、かなりきついものであったし、月のない夜のやみと沈黙、草のにおい、明け方の空のたたずまいなどが思い出の中にある。しかしその頃、戦争はミッドウェーにおいて海軍の主力が敗れ、日本は敗戦の途へと入っていったのであった。 | |||

<br>(野々村敞 中16回「創立60周年記念誌」P129) | |||

< | |||

==教職員== | ==教職員== | ||

| 733行目: | 694行目: | ||

=== [[File:R2l.gif|link=#「報國団雑誌 第19号」|以下の「報國団雑誌 第19号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「報國団雑誌 第19号」全文表示]]「報國団雑誌 第19号」全文=== | === [[File:R2l.gif|link=#「報國団雑誌 第19号」|以下の「報國団雑誌 第19号」PDFファイルへのリンクをクリックすると「報國団雑誌 第19号」全文表示]]「報國団雑誌 第19号」全文=== | ||

:以下のリンクから「報國団雑誌 第19号」全文をご覧いただけます。 | :以下のリンクから「報國団雑誌 第19号」全文をご覧いただけます。 | ||

: [https://www.dropbox.com/ | : [https://www.dropbox.com/scl/fi/ggzkvjjr18kkamk0u3efb/_-19.pdf?rlkey=hb0yu2n0rsuqszd3ck1psylxx&st=pno5u72k&dl=0 「報國団雑誌 第19号」PDFファイルへのリンク] | ||

<br><br><br> | <br><br><br> | ||

<br> | <br> | ||

2025年3月9日 (日) 17:16時点における最新版

(編集中) (編集完了)

1942(昭和17)年度

|

|

できごと

- 1942年

- 04.01 始業式

- 04.02 府立第八中学校入学式 中20回生(男子291名、A~F組の6クラス)(クラス別人数:昭和17年度学校一覧表に記載あり)

- 04.14 補習科入学式

- 04.25 靖国神社臨時大祭

- 05.01 結核予防令旨奉戴式

- 05.05 開校記念日鍛錬大会

- 05.23 中間考査(~27)

- 06.06 一~四年遠足、五年習志野野営

- 06.16 三年実力考査、四~五年・補習科 模擬試験

- 06.29 武道大会

- 07.01 水泳開始、短縮授業開始

- 07.02 定期考査(~28)

- 07.31 終業式

- 08.01 夏期鍛錬行事開始

- 09.01 始業式

- 09.02 宿題考査

- 09.12 水泳大会、短縮授業終了

- 09.14 模擬試験

- 10.07 学芸会

- 10. 中間考査

- 11.01 鍛錬大会

- 11.03 明治節

- 11. 模擬試験

- 11.30 剣道大会

- 12.16 定期考査(~21)

- 12.24 終業式

- 12.25 冬期鍛錬行事開始

- 1943年

- 01.01 四方拝

- 01.08 始業式、宿題考査

- 01.19 模擬試験(~20)

- 02.11 紀元節

- 02.11 「報国団雑誌 第19号」発行

- 02.16 五年定期考査(~18)

- 03.02 卒業式 中16回生(男子220名)

- 03. 入学考査

- 03.15 一~四年定期考査(~19)

- 03.24 終業式

世相

- 1942年

- 04.18 米空軍日本本土初空襲

- 06.05 ミッドウェー海戦

- 08.08 米軍ガダルカナルに上陸

- 流行語-欲しがりません勝つまでは

- 流行歌-朝だ元気で

遠い景色(師の思い出)

遠い、どうしてこんなに景色が遠いのだろう。それでも時計塔のあった鍵型の校舎が、はるかに瞼の底に甦ってくる。

私の八中時代は、軍靴とゲートルに装われ、戦時下の規制に十重二十重に縛られた軍国主義集団生活以外の何物でもなかった。

勿論、触れ合った大部分の先生方からは、かつて八中の伝統であった「自由」の片鱗がうかがわれ、画一的に束縛された学校生活の中に、何かホッとする瞬間を持てた事実は否めない。然し、そのホッとした感覚が、本当に「自由」であること知ったのは、旧制高校生活に依ってであり、当時はただ、無邪気にその解放感に浸ったに過ぎなかった。

「師の思い出」という標題を与えられても、僅かな紙数の中に思い出の全てを記すことは出来ない。ただ、一年から五年迄の担任の諸先生(峰岸(徳)、大竹、甲藤、赤沼、松永)には、それぞれにお世話になり、イタズラ盛りの私が随分とご迷惑をかけたことを深く反省し、申し訳なく思うこともしばしばである。

担任以外では加藤楸邨先生。終生私の心の伴侶となるであろう俳句を、最初に興味を持たせ、目を開かせて戴いたからである。

当時、先生は秋桜子門下の新進俳句作家であり、黒の詰襟の学生服のまま、我々に「奥の細みち」の講義をされる傍ら、現代俳句について幅広く説明をされ、時には、授業中に「教え子の一人顔上げ青嵐」など即興の句を示され、俳句の心を戴いた恩人と言えよう。

私の拙い句集が出来た時、真先に楸邨先生に御送りし、有難い批評を戴けたのも嬉しい思い出である。

(原田亮一 中16回「創立60周年記念誌」P128)

野外教練の思い出

「野外教練の思い出」の原稿依頼を受け、いささか気が重い。私が府立八中に在校したのは、昭和一三年四月から昭和一八年三月までであったから、日華事変・太平洋戦争の最中であった。国家総動員法による日本の軍国主義化が進む中で、中等学校教育もその影響と無縁ではなかった。戦後には廃止された「教練」が正規の科目となったのは大正一四年であったが、昭和一三年からは成績が評価されるようになり、予備戦力養成という役割が強まった。しかし、当時の在校生が、この事を強く意識し、特別な反応を示したわけではなかった。週二、三時間の「教練」には、カーキ色の教練服を着、黒いゲートル(脚絆)を脚に巻き、銃をかついで、かなりまじめに教練に励んでいたと思う。無謀な戦争に反抗の余地なく、表面的には従順に協力していった当時の国民一般と同様な、八中在校生であったといえよう。

さて、校内における「教練」の外に、五年生になると「野外教練」が課された。私たちの学年では、六月初旬千葉県習志野において野外教練が実施された。敵味方の二軍に分かれ、当時の習志野陸軍練習地の広い野原を、夜を徹して行動し、暁に両軍が遭遇するという趣向であった。(残っている当時の私の作文草稿によれば、包囲するはずの敵軍が退却したため、徹夜の行動も成果をあげえず、そのまま休戦ラッパが響いたと書いてある。)小銃や機関銃をかついでの暗夜の行軍は、かなりきついものであったし、月のない夜のやみと沈黙、草のにおい、明け方の空のたたずまいなどが思い出の中にある。しかしその頃、戦争はミッドウェーにおいて海軍の主力が敗れ、日本は敗戦の途へと入っていったのであった。

(野々村敞 中16回「創立60周年記念誌」P129)

教職員

| 職名 | 担任学科 | 氏 名 | 担任 | 分 掌 | 班活顧問 | 本校就職 | 保護者会 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 学校長 | 修身 | 中島 嘉之吉 | 1937/11/12 | |||||

| 教諭 | 国漢 | 福村 淸 | 1929/03/31 | |||||

| 田村 富治郎 | 1934/03/31 | |||||||

| 山越 常吉 | 1938/12/28 | |||||||

| 皆川 一郎 | 1939/03/31 | |||||||

| 松永 正修 | 1939/03/31 | |||||||

| 若林 為三郎 | 1939/06/12 | |||||||

| 小谷野 藤寿 | 1940/01/31 | |||||||

| 加藤 健雄 | 1940/03/31 | |||||||

| 国漢・歴史 | 舞田 正達 | 1939/06/30 | ||||||

| 歴史 | 甲藤 太郎 | 1926/03/31 | ||||||

| 日下部 寅次郎 | 1939/03/31 | |||||||

| 歴史・地理 | 都築 秀徳 | 1925/03/31 | ||||||

| 地理 | 松木 茂 | 1931/03/31 | ||||||

| 数学 | 高輪 休郎 | 1925/05/15 | ||||||

| 崎谷 巖 | 1926/03/31 | |||||||

| 赤沼 実 | 1929/10/09 | |||||||

| 金丸 滋 | 1939/03/31 | |||||||

| 神賀早 武蔵 | 1940/03/31 | |||||||

| 理科 | 峰岸 政之助 | 1930/03/31 | ||||||

| 山崎 茂雄 | 1939/08/31 | |||||||

| 矢野 佐 | 1942/03/31 | |||||||

| 池亀 庄平 | 1942/03/31 | |||||||

| 英語 | 大伴 峻 | 1924/03/31 | ||||||

| 大竹 健夫 | 1927/03/31 | |||||||

| 原田 茂夫 | 1938/03/31 | |||||||

| 中村 禎 | 1938/03/31 | |||||||

| 塚越 太郎 | 1939/12/31 | |||||||

| 大島 好道 | 1940/03/31 | |||||||

| 西尾 孝 | 1940/03/31 | |||||||

| 体操 | 加藤 譲 | 1923/04/10 | ||||||

| 峰岸 徳哉 | 1927/03/31 | |||||||

| 体操 | 教練 | 市野 保 | 1924/03/31 | |||||

| 深井 英一 | 1938/08/31 | |||||||

| 剣道 | 岐部 信之助 | 1924/02/11 | ||||||

| 修身・公民 | 岩本 實次郎 | 1923/04/12 | ||||||

| 河野 正夫 | 1940/03/31 | |||||||

| 修身・英語 | 納谷 友一 | 1935/04/15 | ||||||

| 音楽 | 秋月 直胤 | 1938/11/30 | ||||||

| 工作 | 田村 耕 | 1941/07/20 | ||||||

| 嘱託 | 国漢 | 龜山 輿市 | 1925/06/20 | |||||

| 斎藤 芳滋 | 1927/03/31 | |||||||

| 数学 | 稲葉 良治 | 1941/04/15 | ||||||

| 理科 | 松田 亀吉 | 1939/03/31 | ||||||

| 英語 | 高須 豊 | 1942/03/31 | ||||||

| 体操 | 光永 秋吉 | 1941/03/22 | ||||||

| 体操 | 教練 | 佐藤 留五郎 | 1927/03/31 | |||||

| 平山 竜五 | 1941/03/31 | |||||||

| 剣道 | 林 忠男 | 1942/03/31 | ||||||

| 作業 | 馬島 龍三郎 | 1935/03/31 | ||||||

| 習字 | 麻生 秀二 | 1923/03/31 | ||||||

| 図画 | 国枝 芳夫 | 1937/04/15 | ||||||

講師・校医

| 教科 | 氏名 | ||

|---|---|---|---|

| 学校医 | 岡田 省三 | ||

| 武田 久孝 | |||

| 学校医 | 歯科 | 酒泉 鎮夫 | |

事務職員

| 職 名 | 氏 名 | 着 任 |

|---|---|---|

| 書記 | 永山 政信 | 1924/04/15 |

| 本橋 与之松 | 1941/03/31 | |

| 小澤 銀次郎 | 1942/02/28 |

生徒在籍数 (1942年4月現在)

| 組 | A | B | C | D | E | F | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 男 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 291 |

| 2年 | 男 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 295 |

| 3年 | 男 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 296 |

| 4年 | 男 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 271 |

| 5年 | 男 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | / | 228 |

| 総 計 | 1,381 | |||||||

学芸会

- 10月7日(水) 開催

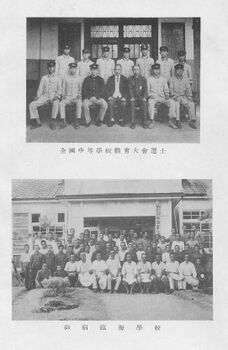

「報國団雑誌 第19号」

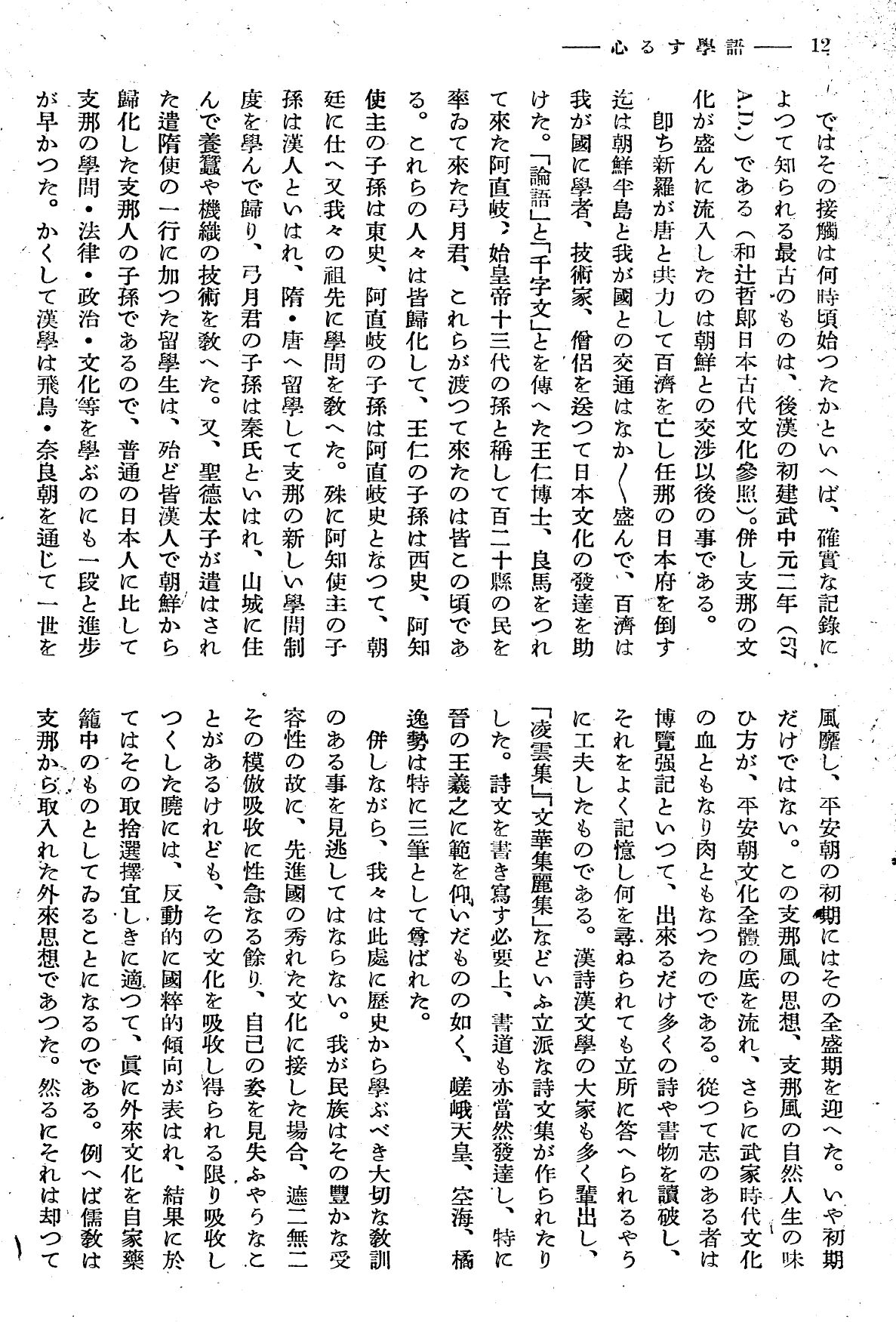

- 「報國団雑誌 第19号」は、1943(昭和18)年2月11日発行されました。

- 中17回 三宮 洋 様より寄贈いただきました。

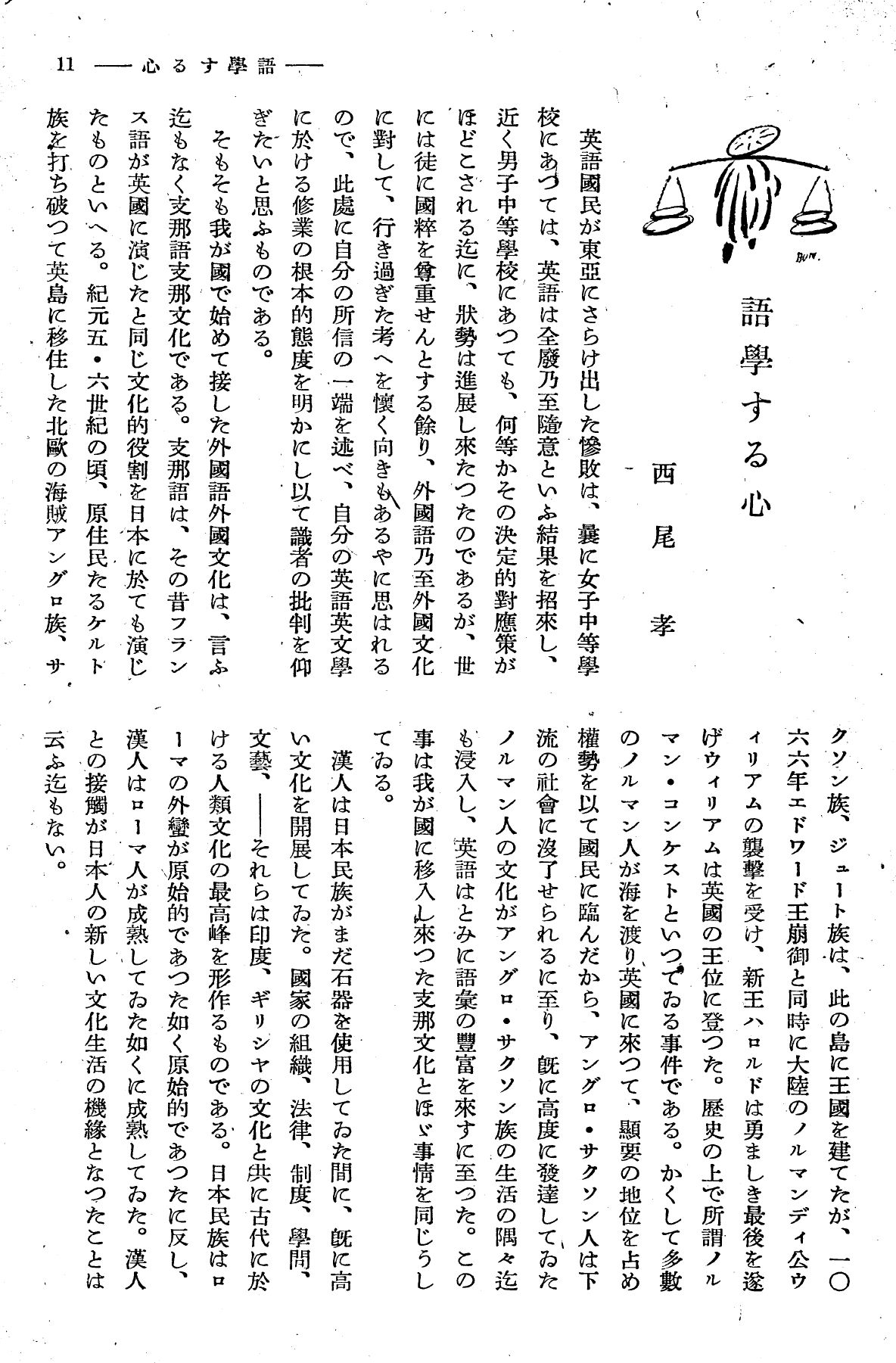

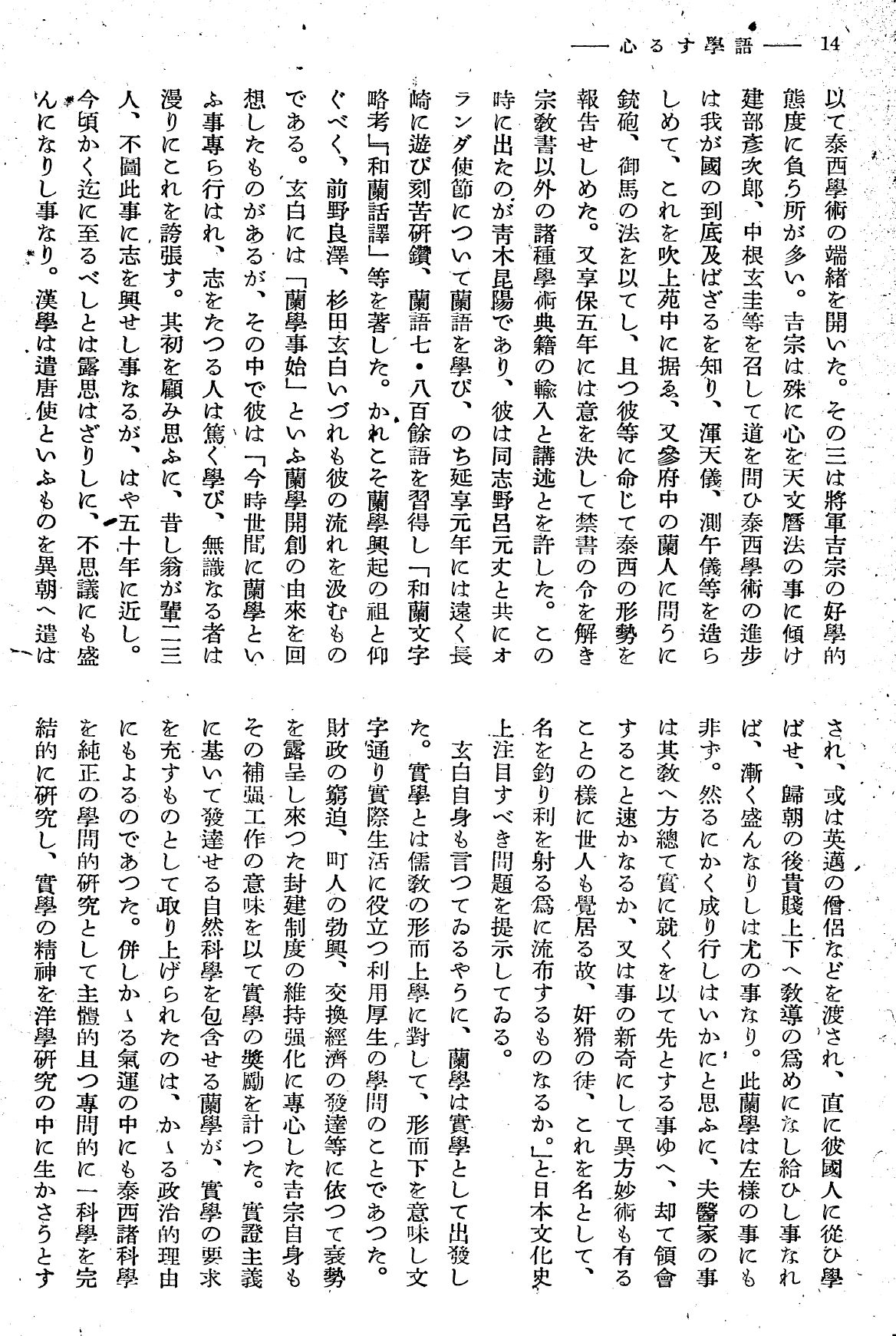

- 「西尾 孝」先生の「語学する心」が掲載されています。西尾先生は英語の教師ですが、国学への造詣も深い方です。

- 英語を「軽佻浮薄」と位置づけ「敵性語」として排斥が進んでいた当時の状況下での本心からの論述が極めて困難な中で、最後に漱石とドイツの哲学者ゲーテの言葉を引いて「外国語の学習」への心構えを記載しています。これは必読 (下のボタンを押すと全文が表示されます)

- 西尾 孝先生については、卒寿を超えての寄稿「命拾いの人生」が「中18回同期会会報『いっぱち』「会報2007 通巻第4号」に掲載されています。→こちらをクリック

- ぜひ併せてご覧ください。

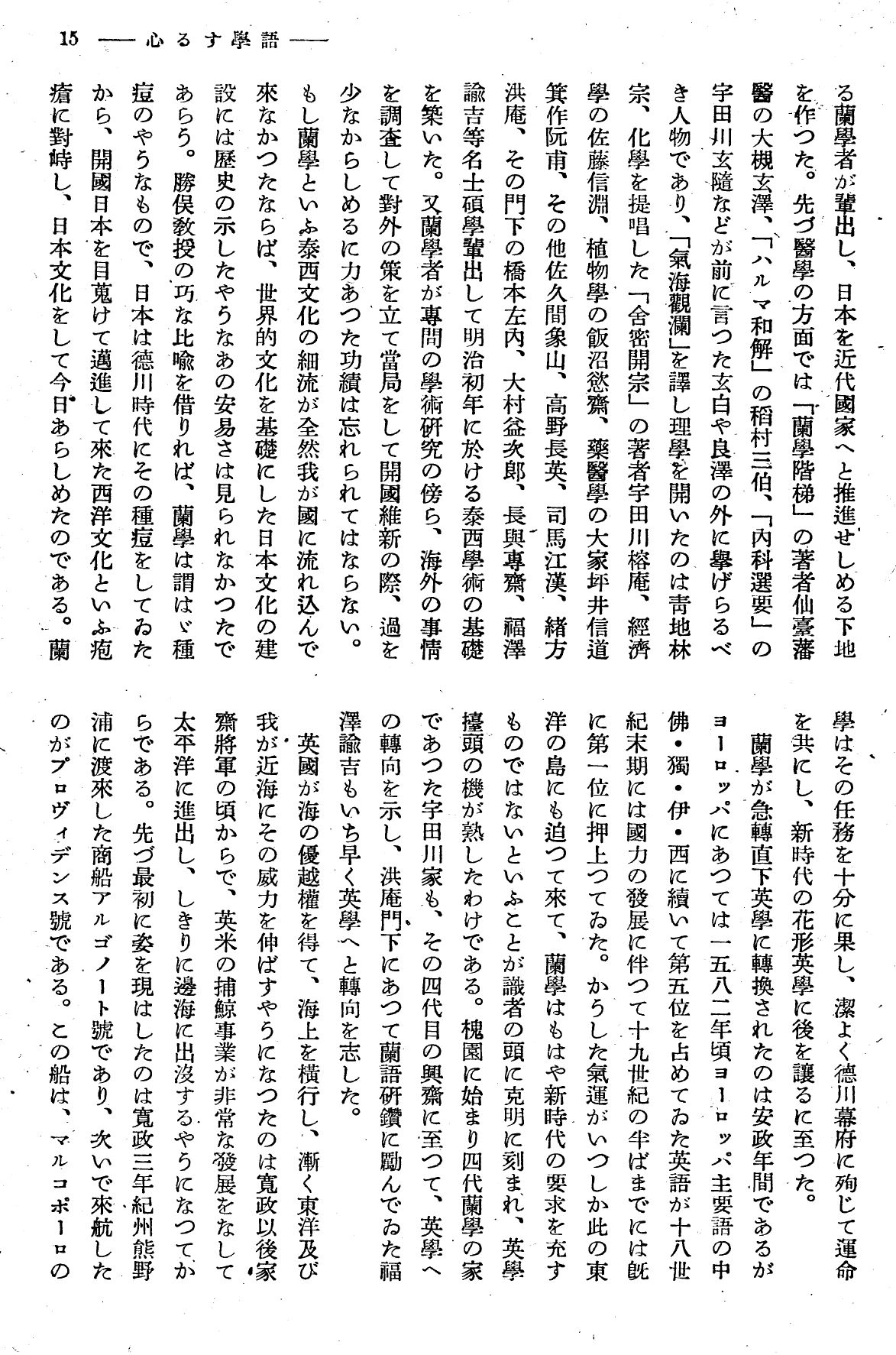

- 次はぐっとリラックスした「先生方」の、ぶら下がり取材「秋晴れの八角塔」が掲載されています(下のボタンを押すと全文が表示されます)

- こちらも「掲載されるとなると滅多なことは言えないぞ」という若干の緊張感のなかで、先生方の素顔が点描されていて、必読でしょう。

- 先生方のコメントで「今の生徒はおとなしいね。でも覇気がない」というところでは、「いつの時代でも変わらないなぁ」と感じました。

「報國団雑誌 第19号」全文

「報國団雑誌 第19号」全文

- 以下のリンクから「報國団雑誌 第19号」全文をご覧いただけます。

- 「報國団雑誌 第19号」PDFファイルへのリンク

卒業アルバム

関連項目

*← 1941年度 (昭和16年度) *→ 1943年度 (昭和18年度)

脚注

・

2025年3月9日:直近編集者:Hosamu

TimeStamp:20250309171627