「1956年度 (昭和31年度)」の版間の差分

| 64行目: | 64行目: | ||

==山岳班の思い出== | ==山岳班の思い出== | ||

私に与えられた表題は「修学旅行の想い出」ですが、私自身は修学旅行には参加せず、その期間と経費を使って一人で山旅をしました。たしか、奥多摩から大菩薩峠へ歩いて一夜を明かし、塩山へ出て友人と会い、三富村で野宿をして翌日、黒金山、乾徳山を登って、すばらしい富士山を遠望しました。当時の私は山岳班(現在のワンダーフォーゲル班)に所属して、クラスの友人達と何気ない遊びや旅行をするよりも、学校の内、外の友人達と山登りをする方を積極的に選んでいたようです。そのため、山岳班の思い出は山登りのほか、雑誌「頂」の編集発行や文化祭企画など、非常に多くあります。先生方の目を盗んで、八角塔や校舎の壁をザイルで登り降りしたこともありました。高校卒業後、大学でも山登りを続け、合間に母校の山岳班の後輩達と幾度か山登りをしたことは、特に楽しい思い出です。こんな状態で、私の小山台時代の友人達で現在も親しい人達は、すべて山岳班関係で、それも同年代を超えて高5期から高14期に及んでいます。 | 私に与えられた表題は「修学旅行の想い出」ですが、私自身は修学旅行には参加せず、その期間と経費を使って一人で山旅をしました。たしか、奥多摩から大菩薩峠へ歩いて一夜を明かし、塩山へ出て友人と会い、三富村で野宿をして翌日、黒金山、乾徳山を登って、すばらしい富士山を遠望しました。当時の私は山岳班(現在のワンダーフォーゲル班)に所属して、クラスの友人達と何気ない遊びや旅行をするよりも、学校の内、外の友人達と山登りをする方を積極的に選んでいたようです。そのため、山岳班の思い出は山登りのほか、雑誌「頂」の編集発行や文化祭企画など、非常に多くあります。先生方の目を盗んで、八角塔や校舎の壁をザイルで登り降りしたこともありました。高校卒業後、大学でも山登りを続け、合間に母校の山岳班の後輩達と幾度か山登りをしたことは、特に楽しい思い出です。こんな状態で、私の小山台時代の友人達で現在も親しい人達は、すべて山岳班関係で、それも同年代を超えて高5期から高14期に及んでいます。 | ||

山岳班を離れて、学園生活で思い出すことは断片的で、あまり多くありません。一生懸命に参加した毎週の体育の授業の2㎞計測、薗頭式小山台体操、1万メートル多摩川マラソン、班対抗のバレーボール試合等々は今でも私の日々の余暇に生かされています。教室では物理の八乙女先生と、英語の大伴先生の授業が、毎回、それこそ胸おどらせて待つほど楽しかったことが思い出されます。 | 山岳班を離れて、学園生活で思い出すことは断片的で、あまり多くありません。一生懸命に参加した毎週の体育の授業の2㎞計測、薗頭式小山台体操、1万メートル多摩川マラソン、班対抗のバレーボール試合等々は今でも私の日々の余暇に生かされています。教室では物理の八乙女先生と、英語の大伴先生の授業が、毎回、それこそ胸おどらせて待つほど楽しかったことが思い出されます。 | ||

現在私は地学の教育と、南極大陸の地質研究に携わっていますが、高校当時の山岳班活動や授業は、高校卒業後今日まで私の人生に大きな影響を及ぼしてきているようです。 | 現在私は地学の教育と、南極大陸の地質研究に携わっていますが、高校当時の山岳班活動や授業は、高校卒業後今日まで私の人生に大きな影響を及ぼしてきているようです。 | ||

(高9回 吉田勝「60周年記念誌」P156) | (高9回 吉田勝「60周年記念誌」P156) | ||

| 82行目: | 85行目: | ||

==在任時の思い出 小山台高生気質(かたぎ)== | ==在任時の思い出 小山台高生気質(かたぎ)== | ||

戦前からの古い校舎が、見違えるくらい立派な校舎に改築され、ここで学ぶ今の生徒はしあわせだと思う。 昔の校舎は創立以来の建物で、きたなく、特に東側の校舎にはり出していた1階の生徒用便所は、雨が降ると水びたしになり、皆がひどく閉口していた。 しかしそんな校舎でも学んでいた生徒は、その気質が明るく自由にのびのびと、しかもファイトに満ちていた。 | 戦前からの古い校舎が、見違えるくらい立派な校舎に改築され、ここで学ぶ今の生徒はしあわせだと思う。 昔の校舎は創立以来の建物で、きたなく、特に東側の校舎にはり出していた1階の生徒用便所は、雨が降ると水びたしになり、皆がひどく閉口していた。 しかしそんな校舎でも学んでいた生徒は、その気質が明るく自由にのびのびと、しかもファイトに満ちていた。 | ||

ある時、山岳部の生徒が、ロッククライミングの練習だといって、校舎の屋上へ縄をかけ、よじ登っている最中、一人(高校2回卒)が2階の高さから落ちた。幸い下に廃棄する下駄箱があったためバウンドして落ち、気を失ったものの強い打ち身だけですんだ。その生徒が翌日2時間目の授業から、杖をつき足をひきずりながら登校してきた。このファイト!! | ある時、山岳部の生徒が、ロッククライミングの練習だといって、校舎の屋上へ縄をかけ、よじ登っている最中、一人(高校2回卒)が2階の高さから落ちた。幸い下に廃棄する下駄箱があったためバウンドして落ち、気を失ったものの強い打ち身だけですんだ。その生徒が翌日2時間目の授業から、杖をつき足をひきずりながら登校してきた。このファイト!! | ||

また一時、英・数の強化で能力別コースの授業を試みたことがあったが、これを聞きつけて他校の生徒が反対を叫んでおしかけてきた。 この時生徒会は、これは我々の学校の問題であるとして断固追い返した。この自主性!! | また一時、英・数の強化で能力別コースの授業を試みたことがあったが、これを聞きつけて他校の生徒が反対を叫んでおしかけてきた。 この時生徒会は、これは我々の学校の問題であるとして断固追い返した。この自主性!! | ||

これらの出来事は、八中以来の伝統と生徒の気質を端的に表すものと、今でも印象深い。 この気風は現在でも流れていると思うがいかが。 | これらの出来事は、八中以来の伝統と生徒の気質を端的に表すものと、今でも印象深い。 この気風は現在でも流れていると思うがいかが。 | ||

(国語科 坂井寿夫先生「60周年記念誌」P157) | (国語科 坂井寿夫先生「60周年記念誌」P157) | ||

2025年2月24日 (月) 01:53時点における版

(編集中) (編集完了)

1956(昭和31)年度

|

|

できごと

4月9日 入学式

4月14日 開校記念日を5月4日に変更

5月15日 遠足

7月16日~27日 夏期講習(1・2年)

7月16日~8月4日 夏期講習(3年)

9月5日 水泳大会(1・2年午前、3年午後)

9月27日 台風接近のため臨時休校

9月29日~30日 学校祭

10月7日 運動会

11月20日 1・3年遠足

11月20日~24日 2年関西修学旅行

12月 表門改修、木扉を鉄扉に改める

2月26日 なわとび大会

3月1日~2日 合同選抜学力検査のため休校

3月12日 高等学校第9回卒業式

世相

5月9日 日本マナスル登山隊登頂に成功

10月19日 日ソ共同宣言調印(日ソ国交回復)

12月12日 国連加盟なる

流行語:「一億総白痴化」「書きますわよ」

流行歌:「わかれの一本杉」「哀愁列車」「ケセラセラ」

山岳班の思い出

私に与えられた表題は「修学旅行の想い出」ですが、私自身は修学旅行には参加せず、その期間と経費を使って一人で山旅をしました。たしか、奥多摩から大菩薩峠へ歩いて一夜を明かし、塩山へ出て友人と会い、三富村で野宿をして翌日、黒金山、乾徳山を登って、すばらしい富士山を遠望しました。当時の私は山岳班(現在のワンダーフォーゲル班)に所属して、クラスの友人達と何気ない遊びや旅行をするよりも、学校の内、外の友人達と山登りをする方を積極的に選んでいたようです。そのため、山岳班の思い出は山登りのほか、雑誌「頂」の編集発行や文化祭企画など、非常に多くあります。先生方の目を盗んで、八角塔や校舎の壁をザイルで登り降りしたこともありました。高校卒業後、大学でも山登りを続け、合間に母校の山岳班の後輩達と幾度か山登りをしたことは、特に楽しい思い出です。こんな状態で、私の小山台時代の友人達で現在も親しい人達は、すべて山岳班関係で、それも同年代を超えて高5期から高14期に及んでいます。

山岳班を離れて、学園生活で思い出すことは断片的で、あまり多くありません。一生懸命に参加した毎週の体育の授業の2㎞計測、薗頭式小山台体操、1万メートル多摩川マラソン、班対抗のバレーボール試合等々は今でも私の日々の余暇に生かされています。教室では物理の八乙女先生と、英語の大伴先生の授業が、毎回、それこそ胸おどらせて待つほど楽しかったことが思い出されます。

現在私は地学の教育と、南極大陸の地質研究に携わっていますが、高校当時の山岳班活動や授業は、高校卒業後今日まで私の人生に大きな影響を及ぼしてきているようです。 (高9回 吉田勝「60周年記念誌」P156)

武田校医の憶い出

武田先生には昭和13年から55年に亡くなられるまでの長い間、本校の行為として面倒を見て戴きました。

武田先生は飄々とした名利に恬淡な方でした。先生は本校を大変に愛さ運動会などは特に楽しみにして付き添って下さいました。

注射は特にお上手で、時々大きく手を廻してパッと打つあたりは正に神技で、よく生徒を驚かしたり喜ばせたりされておられました。また大変お話がお好きでお宅にお伺いすると楽しそうに昔のことを繰返し話され、御愛蔵の珍品を嬉しそうに見せて下さいました。そんなときに患者さんが来られると、今忙しいから後で来なさいと帰されたのには恐縮されられたものです。もし先生が現在の新校舎を見られたらどんなに喜ばれることでしょう。またそれにも倍して旧校舎を懐かしがられることでしょう。

先生は今の浜田屋別館の隣の300坪の藪のような空き地の古い小さな庵に住んで、仙人のような生活をしながら医院に通われ、愛称ヤブさんといって皆から親しまれておられました。

(数学科 奥野一雄先生「60周年記念誌」P156)

在任時の思い出 小山台高生気質(かたぎ)

戦前からの古い校舎が、見違えるくらい立派な校舎に改築され、ここで学ぶ今の生徒はしあわせだと思う。 昔の校舎は創立以来の建物で、きたなく、特に東側の校舎にはり出していた1階の生徒用便所は、雨が降ると水びたしになり、皆がひどく閉口していた。 しかしそんな校舎でも学んでいた生徒は、その気質が明るく自由にのびのびと、しかもファイトに満ちていた。

ある時、山岳部の生徒が、ロッククライミングの練習だといって、校舎の屋上へ縄をかけ、よじ登っている最中、一人(高校2回卒)が2階の高さから落ちた。幸い下に廃棄する下駄箱があったためバウンドして落ち、気を失ったものの強い打ち身だけですんだ。その生徒が翌日2時間目の授業から、杖をつき足をひきずりながら登校してきた。このファイト!! また一時、英・数の強化で能力別コースの授業を試みたことがあったが、これを聞きつけて他校の生徒が反対を叫んでおしかけてきた。 この時生徒会は、これは我々の学校の問題であるとして断固追い返した。この自主性!!

これらの出来事は、八中以来の伝統と生徒の気質を端的に表すものと、今でも印象深い。 この気風は現在でも流れていると思うがいかが。

(国語科 坂井寿夫先生「60周年記念誌」P157)

教職員

| 職名 | 教科目 | 氏 名 | 担任 | 校務分掌 | 班活顧問 | 就 任 | PTA・菊桜会 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 学校長 | 英語 | 斎藤 清 | 1954/04/01 | ||||

| 教諭 | 国語 | 松永 正修 | 2F | 生徒部 | 1939/03/31 | ||

| 舞田 正達 | 1A | 第1学年主任 | 1939/06/30 | ||||

| 坂井 寿夫 | 3A | 第3学年主任 | バドミントン | 1941/03/31 | |||

| 落合 光禎 | 1G | 教務部 | 1945/09/30 | ||||

| 鵜川 昇 | 3E | 図書部 | 1949/10/31 | ||||

| 青木 木菟哉 | 2H | 教務部 | 1950/03/31 | ||||

| 社会 | 日下部 寅次郎 | 生徒部長 | 社会科学研究 | 1939/03/31 | |||

| 宮田 時雄 | 2G | 庶務部 | 教研協委員長 | 1947/06/15 | |||

| 平井 正士 | 図書部長 | 1947/06/30 | |||||

| 塩野入 菊三郎 | 3D | 庶務部 | 演劇 | 1949/04/01 | |||

| 野々山 正司 | 1B | 生徒部 | 心理研究 | 1949/03/31 | |||

| 三橋 力 | 2B | 教務部 | 歴史研究 | 1949/05/15 | |||

| 荒久保 忠夫 | 1C | 図書部 | 1954/09/16 | ||||

| 数学 | 高輪 休郎 | 2D | 第2学年主任 | 1925/05/15 | |||

| 赤沼 実 | 3H | 職員会議副議長 | 1929/10/09 | ||||

| 崎谷 厳 | 職員会議議長 | 1940/03/26 | |||||

| 奥野 一雄 | 教務部長 | 天文 | 1946/03/31 | ||||

| 不島 静夫 | 2年係 | 教務部 | 鉄道研究 | 1947/09/30 | |||

| 井沢 弘児 | 1D | 教務部 | 1950/03/31 | ||||

| 竹内 庸雄 | 3C | 生徒部 | 1950/03/31 | ||||

| 理科 | 矢野 佐 | 1H | 保健部長 | 生物 | 1942/03/31 | ||

| 大岩 誠 | 2E | 庶務部長 | 化学 | 1944/07/14 | |||

| 永見 至 | 1944/09/20 | ||||||

| 園山 忠夫 | 1F | 生徒部 | 自動車 | 1946/09/15 | |||

| 杉村 親一 | 2A | 保健部 | 写真 | 1947/03/31 | |||

| 八乙女 盛典 | 教務部 | 物理、ラジオ | 1949/04/30 | ||||

| 鈴木 亨 | 3B | 生徒部 | 山岳、卓球 | 1951/04/05 | |||

| 英語 | 中村 禎 | 校務主任 | 1938/03/31 | PTA副会長 | |||

| 深堀 修 | 2C | 生徒部 | 庭球、新聞 | 1945/10/31 | |||

| 大島 長次 | 1年係 | 生徒部 | 1945/06/20 | ||||

| 勢山 秀子 | 1E | 生徒部 | 生活 | 1949/05/31 | |||

| 瀬戸 規矩夫 | 3F | 教務部 | 1955/04/01 | ||||

| 保健体育 | 岐部 信之助 | 1924/02/21 | PTA会計 | ||||

| 薗頭 潔 | 生徒部、記念事業部 | ラグビー、蹴球 | 1946/08/31 | ||||

| 榎木 繁男 | 3G | 保健部 | 柔道、陸上競技、籠球 | 1949/03/31 | |||

| 小林 年子 | 2年係 | 生徒部 | 排球 | 1952/04/01 | |||

| 図画 | 武田 良三 | 庶務部 | 美術 | 1947/06/30 | |||

| 音楽 | 柳 力 | 1年係 | 図書部 | 音楽 | 1948/03/31 | ||

| 家庭 | 持塚 多喜 | 3年係 | 保健部 | 1951/02/28 |

講師・校医

| 教科 | 氏名 | |

|---|---|---|

| 専任講師 | 英語 | 黒岩 善吉 |

| 国語 | 栗原 源七 | |

| 講 師 | 国語 | 田村 輝雄 |

| 三野輪 輝光 | ||

| 数学 | 川又 之裕 | |

| 平田 和彦 | ||

| 理科 | 鈴木 幸夫 | |

| 金田 敏 | ||

| 英語 | 大伴 俊 | |

| 山本 八朗 | ||

| 山本 香男里 | ||

| 図画 | 麻生 秀二 | |

| 工作 | 田村 耕 | |

| 校医 | 武田 久孝 | |

| 歯科校医 | 鎌田 栄一 | |

| 薬剤師 | 松田 幸夫 | |

事務職員

| 職 名 | 氏 名 | 就 任 |

|---|---|---|

| 事務長 | 松井 教爾 | 1954/02/16 |

| 事務主事 | 井上 とみ | 1948/10/15 |

| 竹内 倉吉 | 1950/04/30 | |

| 山口 寿郎 | 1956/04/01 | |

| 事務主事補 | 佐生 せい子 | 1949/08/31 |

| 事務助手 | 中村 満 | 1948/11/15 |

| 渡辺 富夫 | 1955/12/01 | |

| 三谷 誠一 | (1959/9/1) |

生徒在籍数

| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 男 | 36 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 36 | 38 | 293 |

| 女 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 101 | |

| 計 | 48 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 51 | 394 | |

| 2年 | 男 | 43 | 43 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 314 |

| 女 | 7 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 89 | |

| 計 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 403 | |

| 3年 | 男 | 42 | 40 | 39 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 | 321 |

| 女 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 82 | |

| 計 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 401 | |

| 総 計 | 男 | 928 | 女 | 272 | 計 | 1,200 | ||||

- 学校要覧によると、総合計人数が1198名だが、検算した結果1200名の為、修正。

文化祭

9月XX日(土)、XX日(日)開催

運動会

- 10月X日(日)開催

- 赤組優勝

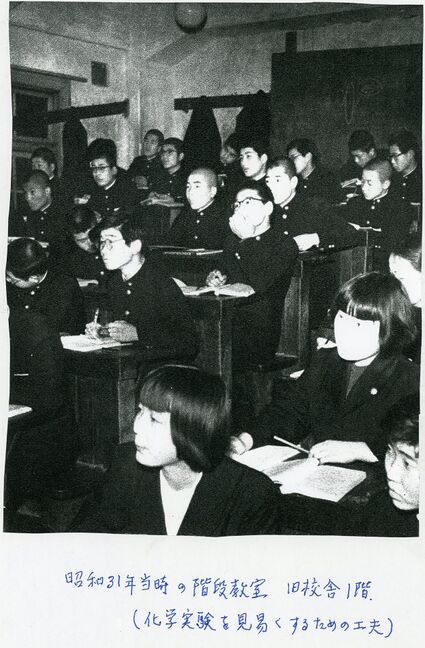

授業風景

- 階段教室での授業風景 高10回 佐々城 開(ささき ひらく) 様より提供いただきました。

卒業アルバム

- 高9回のページを参照ください。

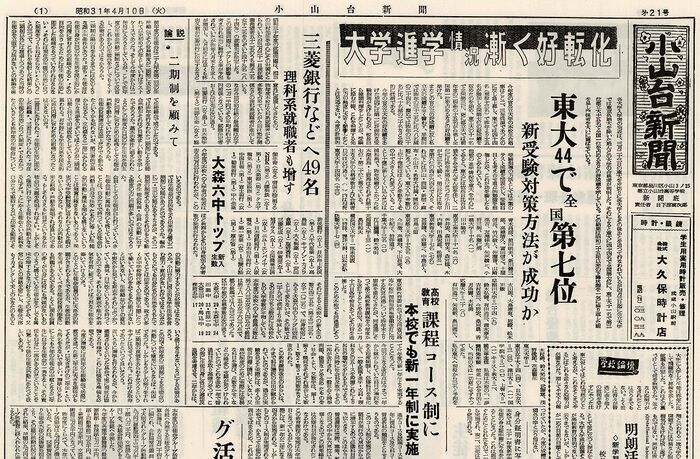

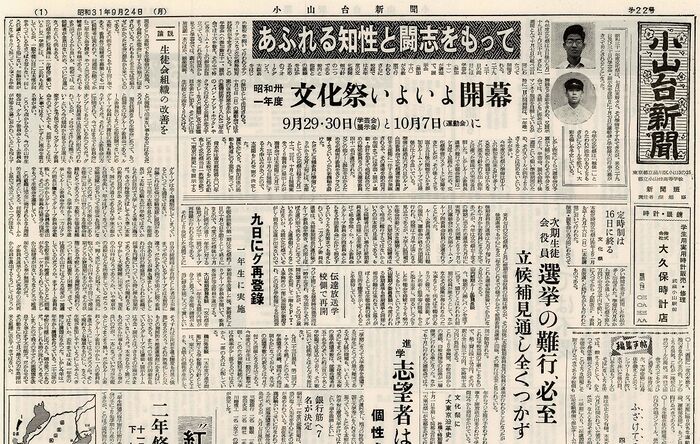

小山台新聞

- 1956(昭和31)年度発行

- 「小山台新聞1956(昭和31)年4月10日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1956(昭和31)年4月10日発行」へのリンク

- 「小山台新聞1956(昭和31)年9月24日発行」は以下のリンクからご覧になれます。→「小山台新聞1956(昭和31)年9月24日発行」へのリンク

関連項目

* ← 1955年度 (昭和30年度) * → 1957年度 (昭和32年度)

脚注

・

2025年2月24日:直近編集者:Ssumie2

TimeStamp:20250224015340